�u�I�����C���E�I�s�j�I���v

�@�u�����ł��A�N�ɂł��v

�@�u�䑸���q�������Ȃ����X�v

�@�u�䑸���q�������Ȃ����X(���j�v

�@�u��Ҍ��t�v

�@�u���ǂ̖��v

�@�u��8�g�Ƃǂ����������Ηǂ��̂��v

�@�u��\�͂����ڕW�v

�@�u���̂Ă鎑�{��`�Ƀm�[�v

�@�u�R���i�ƈ�Ñ̐��v

�@�u�R���i�ƈ�Â�3�N�ԁv

2271�D�����ł��A�N�ɂł��@1/9

�w���������ł��A�����ł��A�N�Ɋ������Ă�

���������Ȃ�����ɂȂ�܂����B

���ꂪ�W�c�Ɖu�̑O������܂���B

���N�`����ł��Ă��Ă������͂��܂��B

�ł����N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ���A

�Ǐ�͂����Əd�������͂��ł��B

�K����������ȏ�A���́A

����������A�ǂ�����̂��ł��B

�܂��厖�Ȃ��Ƃ́A�K������������̂Ƃ��āA

������������m���邽�߂ɁA

�R�������L�b�g��������邱�Ƃł��B

�����Ŕ�p��ɂ���ł͂Ȃ�܂���B

���ɏ����g�̂̋�����������Ǝv������A

�Ⴆ�A���ꂪ������݁A�@���ł��A

�����Ɍ��������܂��傤�B

���Ԃ�8���ł��B

�o�b�q�����̂悤�ȁA��ɂ��Ȃ��A

�����Ɏ��Ԃ��|����܂���B

�����ėz���������o����A

�N���j�b�N�̔��M�O������f����B

��͈�t�̎w���ɏ]���B

���ꂾ���ł��B

������K����f�����������B

���Ȕ��f�ł͑ʖڂŁA

����ł͍��̎x�������܂���B

�d�ԂłȂ���A����×{����{�ł��B

����͔��҂Ɉڂ��Ȃ����߂ł��B

�����āA�Ǐ����A

�����ʼnA���ɂȂ�Ή���ł��B

���̏����̃v���Z�X��������܂���B

�����L�b�g���s���L���ł����A

�C���t���������Ɍ����ł�����̂́A

���J�Ȃ��F��ŁA���x�������B

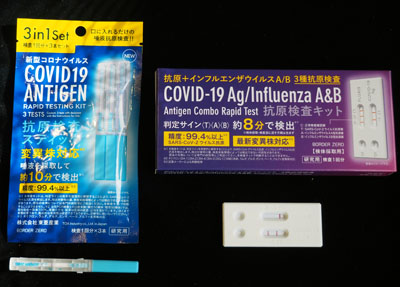

�ł�3�{�܂Ƃ߂Ĕ����Ă���悤�Ȑ��i�ł��A

�E�C���X��������A�K�����m���܂��B

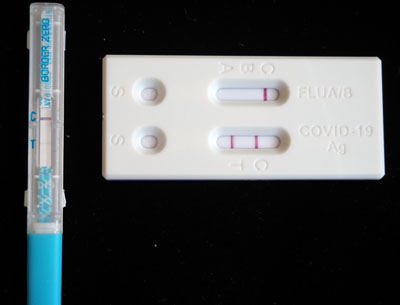

��̎ʐ^�Ō��p�^������ƁA

������{�͉A���A��{���z���ł��B

����̓C���t�����A���ŁA

�R���i���z���ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�ȈՌ^�̕��̓R���i��p�ŁA

��Ɍ��������̂Ő��͈�{�ł��B

���ꂩ��́A�R���i�𑼐l���Ƃł͂Ȃ��A

�����̖��Ƃ��čl���܂��傤�B

�F���������邱�ƂŁA

�{���ɃR���i�����ׂɂȂ��������̂ł��B

���ꂸ�A�ł����炸�B

���ł������ł����A�R���i�ɂ��Ă������邱�Ƃł��B

���̊����̏ڂ����o�܂ɂ��ẮA

�R���i�����L�iA166,2270�j���������������x

2272�D�䑸���q�������Ȃ����X�@1/14

���͐l�̏�ɗ��^�C�v�ł͂Ȃ����A���𐬂��A�����₷�^�C�v�ł��Ȃ��B�l���̖ڕW�́A���̐��Ƃ�������鎞�ɁA�����Č��ėǂ������A�y���������A�ʔ��������ƌ����ċ��肽���Ƃ������Ƃɐs����B�����邱�Ƃ��ꎩ�̂��y�����A�[����������A����ȏ㉽��]�ނ��Ƃ����邾�낤�B

����͂���Ƃ��āA�ސE���Ă���s�u�����鎞�Ԃ�����I�ɑ������B��������ƁA�ԑg�̃A����A�o���҂̌��_���A����ł��ڂɕt���悤�ɂȂ�B�ł��u���E���ǁi�Â��j�̂����瑤�ŁA�����ɂ₫�������Ă��A���������̐��E�ł͒ɂ������䂭���Ȃ��A�����Ȃ�e�����Ȃ��B������C�ɓ���Ȃ��ԑg��o���҂ɑ��ďo����A�����҂̗B��̑�́A���̔ԑg�����Ȃ����ƁA�܂���TV�̓d���X�C�b�`��邱�Ƃ����Ȃ��̂ł���B

TV�ɓo�ꂷ��l�X�͋ʐ����B���ɂ͗]�������킹�����Ȃ��l������B�A����̖��ŁA��̓I�Ȕᔻ������A��排����ɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA�����ł͖��O�ƌ��_��ʁX�ɗ����Ē����B�ǂ��g�ݍ��킹�邩�͓ǎ҂̔��f�ɂ��C���������B

1. �������ʂŔq���������Ȃ����X�B

�E�����ƁE�c��

��K�r���A�������Y�A�����c����A���������A����邢�A�ЎR�����A���s���c�A��c�����A���r���q�A�K�[�V�[�A���ԍF�u�A���A�ʖؗY��Y�A�n��L�K�A�����O�A

�E���ƁE�L����

�Îs�����A�O�Y�ڗ�A����M�q�A�c��j�Y�A�����M�F�i�R���i���Ɖ�c�j�A

�E�i��ҁA�A�i�E���T�[

�������A�L���R���q�A

�E�^�����g�AMC�A�R�����e�[�^�[

�r�[�g�^�P�V�A���ΉƂ���܁A�~��x���j�A������A�ɏW�@���A���c���A�b�r���A�Ђ�݁A�Ђ�䂫�A���o���A���₩�A���������q�A�o��N�Y�A�����ڗ��q

�E�̎�

���������A���ザ��A�a�c�A�L�q

2. �����q���������Ȃ����R�B

��L�̕��X���o�Ă���Ƃ��������ŁA�`�����l����ς������Ƃ����Փ��ɋ���闝�R�͈ȉ��̒ʂ�B

�@ ���Ȗ����Ǝ�����B

�A�l�b�g�Ŗ\���B�T�ᖳ�l�B

�B�l�b�Ȃ̂ɁA�Q�X�g���Ղ�A���Ȏ咣�B���������̈ӌ��͒��g���Ȃ��B

�C ���͂��l�C�������Ă���̂ɁA���������Ӎ��������ċ�����B

�D ���ߌ��j�i�����q�̃����L�[���j�A�ƈӒn���蕨�ɂ��鏗���^�����g�B

�E �Ԃ���q�i�N����l����j�A�������s���z�B

�F���X�|�[�c�I��B�R�����g���o���Ȃ��̂ɂЂȒd�ɁB�������ԑg���ɋ����҂����������ߑ��B

�G ���Ɓi�Ⴆ�Δ]�Ȋw�ҁj�ƌ����Ȃ���A�o�ė���ӌ��͈�ʐl�̂���Ɖ���ς��Ȃ��B

�H ��ʓI�ȌÓT���ǂ�ł��Ȃ��̂ɁA���]��S���B�~�X�L���X�g��NHK�̐ӔC�����B

�I �K�b�`�K�`�̉E���i�����������c���j�ŁA�������Љ�I��҂ɗ�W�B

�J �S�Ă͎����̌��͋����̂��߁B���������ʂŖ��ӂȂLjӂɉ�Ȃ��h���̗̑��B

�K �ꌾ�Ō����ĘV�Q�A�}���l���B����������������̒��V�B

�L �s�\�z�ȂǂŁA���x���{���ɖ��f���|�����̂ɁA��̔��ȂȂ��B���͂��̏����̎v���t��������ׂ邾���̕]�_�ƁB

�M ���̐���̏�O���͂˂āA�����̎蕿�ɁB���q���ł��A�R���i��ł��B�������c��ȓs�ł̖��ʌ����ɑS�������͂Ȃ��B�s�K�C�̑��߂��g�b�v�ɐ����āA�������Ŏx�����}�͎������ŁB

�N��}�̓}���A�����ƑΛ�����C���͂Ȃ��B�������g�b�v�Ȃ炻��ł����Ƃ���ɁA�^�}�̕⊮���}�ɊÂĂ���B���Y�}�ȊO�̖�}�S�āB

�O��܂œ��ꋳ��ɐZ�����Ă���B

���������Ƃ������R����A�܂���L�ȍ˔\�̎����傾���炱���A���̒n�ʂ�z�����̂��낤�B�ł���Ȃ�A���_���������ł����ƍ����Ɍ�������̂͂�߂ɂ��āA�������A�s�[�����ė~�����B���̕����o���ɂƂ��ăv���X�ł���B

2273�D�䑸���q�������Ȃ��i���j

�D�]�i�H�j�ɂ��������āA�����q���������Ȃ����X�̑��e�ł��B����͕S�l�������ł��B��̋�̃J�[�h�ŁA���̕��̓������q�ׂ܂��̂ŁA����ɂ��Ă͂܂鉺�̋�A�����l���̃J�[�h��I��ʼn������B�Ȃ��Ƃ�����Ř�ɏ悹��ꂽ�����l�ɐ\�����������Ƃ́A�����đS�ے�ł͂Ȃ����Ƃł��B�P�ɍ��̖����ɂ͔\�͂ƓK�����s�����Ă���A�����s�������ƌ����A�������ꂾ���̂��ƂȂ̂ł��B���́A�{�l�i�Ǝ��͂́j�̎v�����݂Ɗ��Ⴂ�ɂ���̂ł��B

1�Ԗڂ̎D

�u�̏��͂Ŏ��̎�̃g�b�v�ɌN�ՁB�V�R�����ǁA�D���x�͍��������B�m�g�j�Ŏ����̔ԑg�������Ă������Ƃ�����B�������ŋ߂ǂ������S���̕ω����A�W�F���_�[�ɑ���n�߂��B���_����͌l�̏��肾���A�ߋ��̎�����ے肵�A�V���Ȑ��E��ڎw���Ƃ������������Ȃ���ł͂Ȃ����A���̃L�����̎�������������t�@�������邾�낤�B���܂�r�W���A���I�ɂ͍ł��h���������^�����g�ɂȂ����B���͉��̉̎肾���A���≽�ł����Ȃ��B�����炱���A�̂ł����镪��ɒ��킵�ė~�����B���Ă���ł͂Ȃ��v

2�Ԗڂ̎D

�u�e�͗L���Ȍ����o�D�B�e�q�łs�u�ɔ��荞�A������̏ے��I���݁B�e�n���Ȃ̂�������Ȃ��B���q�A�i�ŃX�^�[�g���A���悻����Ƃ�����o���G�e�B�ԑg�Ɋ���o���Ă����B�ł����C���ǂ������ł́A���݂ǂ��낪�Ȃ��B�ǂ��������������������̂��A�L�������߂�K�v������B�Ȃ�ӂ�\��ʔ��荞�݂͂������Ĉ�ۂ˂邱�Ƃ�����B��ԋC�ɂȂ�̂́A�ŋߑ�a�ł������̂��A�\��ʐl�̂悤�ɂ�ꂽ���Ƃ��B����܂Ń��W�I�̎d���ł����������ǂ��̂ł͂Ȃ����v

3�Ԗڂ̎D

�u�C�̎ア�j�ƁA�j����̏��̖��˃R���r�B�����͂��̌�v���{�N�T�[��ڎw���B��l���ꏏ�ɂȂ邩�Ǝv������A�����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ������B�j�̕��͓������Ȃ��p�b�Ƃ��Ȃ��������A�ǂ������킯���A�L�����D�ƌ������A�}�Ƀu���[�N�����B�m�s�u�̃X�b�L���̌�ԑg�̘b���o�Ă��邪�A�Ȃ̎�����łǂ��܂ōs���邩�B�����O�̐l�̗ǂ������łǂ��܂ł����邩�B�̗v�f������A�җ�ȕ����K�v�ł���A�����ɂ��s����������B������ƌ����ē����^�����g��MC�A���R��b�����v���ƌ����A�����Ƃ�������Ȃ��B�A�����̏��U���\�͂����ł́A�ԑg���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B�������Ƃ́A�쓇�ɂ�������v

4�Ԗڂ̎D

�u�Ό��R�c�̈�l�B�o�D�Ƃ��Ă̍˔\�ɂ͖��͂Ȃ��B�������[�j���O�V���E��MC�ƂȂ�ƁA�b�͕ʂ��B���Ԙb�ɏڂ����A�Í������A�����o�ώЉ�ۂ̘b��ɐ��ʂ��Ă��邱�Ƃ����߂���B�����ʂ炸������ǂ��Ȃ����A����͕S������Ƃ��Ă��A��ԍ���̂́A�C�P�����o�D�Ȃ̂ɁA���b�N�X�ɏd��Ȗ�肪���邱�Ƃ��B����͊�̔畆�̑傫�Ȃ��݂ł���B�X�^�C���X�g�͂������i���g���ăJ�o�[���ė~�����v

5�Ԗڂ̎D

�u�Ȃ�ŗL���ȕč��̏��D�̖��O���O���[�v���ɂ����̂������ł��Ȃ����A�s���N�̃`���b�L�ƃg�D�[�X�ƌ����킩�邾�낤�B���̔h�|�l�̑��݂����_���肾���A���R����ɌN�̂悤�Ƀu���[�N�����킯�ł��Ȃ��A����s�̂悤�Ȓm���h�ł��Ȃ��B�]���č��オ�����Ȃ��B�A���ނ̌����ς͕]������B�������o���̂͂����ɂ��悤�Ƃ���|�l���������ŁA�ނ͐����ɗ]�T���o�����Ƃ���ŁA���ςݎ���ɐ��b�ɂȂ����N��̏����ƃS�[���C�������B�����ɔނ̒j�C��������v

6�Ԗڂ̎D

�u����B��̌��𐭎��ƁB���x���������A����łƉ��U�����������ɂ���Ƃ����A�����̑��݂������O�㖢���̎��������Ă̂����B�����𖾂��n�������{�����}�ɁA�ǂ��K�܂ł����悤�Ȃ��́B���������{�́A���͂őI���ɏ������Ǝv���Ă��邩��A�Ȃǎ��C���Ȃ��A���ۂɎ��͂��Ȃ������B�ނ͌����ڂ�����������Ȃ����A���Ȃ����������悤�ɂ͓��ꌩ���Ȃ��B�������T���Y�ɂ����̂�����A���̏��œ]������āA��t�����L���錾���āA�����W���v���肱���点�����Ƃ�����B�i���o�����S���Ⴄ����ɁA���܂��āA�����������U�炵�����Ƃ�����B������ǂ����Ƃ́A�h�q��b�Ԃ���o�p�������Ƃ��炢���낤�B�A�����̐X�{�ɂ͂���܂��ɒ[�ȉE���Ƃ������܂������B���◧���̒��ōł������ɋ߂�����ł���A�ǂ��]�Ԃ�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ炱�̐����Ƃ̖{���͕ێ�ł���A����}�◧������Ƃ͑��e��Ȃ����炾�B������Ђ�u�����}�����������܂������Ă���B�����̑�\�����C���Ă���̂ɁA�����̊��o�Ƃ͂�������Ă���B����ł̖{�l�̔������ƁA���ȓ����ɉ����āA����قǎ�����̐����Ƃ�����̂��Ƌ��������B�����͌�ł͂Ȃ��A�D�L���D�ӂ��ƌ����A����Ă��邱�Ƃ́A�����������Ƃ͈Ⴄ�ь�ƐM���Ă��Ȃ���ł��Ȃ����Ƃ��肾�B���̌��t�́A�R�����ւ��ƍl���Ă��Ȃ���Β��낪����Ȃ��B��t�ł́A���ł��w���ɗ��Ƃ������A���ꂳ�����p�t�H�[�}���X�Ȃ�A���͂�~���悤���Ȃ��v

7�Ԗڂ̎D

�u�Γ_�̃����o�[�B����ɂ߂č���Ȃ��Ȃ������_�ŁA�o���͉������ׂ��������B�Ȃɂ��{�P�̎����Â��āA���������������Ȃ��B���N��̎҂Ƃ��ẮA�����̘V�X�����̂܂܌��������Ă���悤�ŁA�ƂĂ����Ă����Ȃ��B�����\���ŋ��k�����A�nX�̐U�������X���ł͟����ɂȂ�Ȃ��B���̓_�̓^�PX�ɗǂ����Ă���B��蓾�͉�ˁB�A���ԑg�ɂ����݂��̂��~�߂�A�܂��ʂ̋@����邩������Ȃ��B����ɂ��낻�뎩���̓��ڂ�^���Ɉ�Ă�ׂ������ł͂Ȃ��̂��v

8�Ԗڂ̎D

�u���{�Ɋ����鐭���ԑg�̎i��ҁB�Ⴂ���͑����ŕ������ɂ����������A���͊��オ�����ĕ������ɂ����B�ǂ�Ȑ����Ƃɂ������������ɁA���m�������鑽���B��̕]�_�Ƃł�����B��L�ȑ��݂����A�ȑO����̎��Ȗ����̌X���ɕς��͂Ȃ��A�������O��v�z�A�W�]�����������Â߂������Ƃ��낪�C�ɂȂ�B�܂��T�����̘A�ڃR�������A�}���l���B����������A�����]�_�ƂƂ��Ă͎v���o�b�����S�ŁA�l�^��̏�Ԃ��B�̐S�̔ԑg�ł��A�����Ⴂ�̎���ŃQ�X�g�̘b�𒆒f������A�}�C�N���疳�ӎ��̂��߂������R���ȂǁATV�o�����̂Ɍ��E�����Ă���B�i��҂��A�ނłȂ���Ȃ�Ȃ����R�͂�����������Ȃ��B�ނ���ނɂ́A���̎��Ă�L�x�Ȍo���ƒm���Ŗ{�������Ă��炢�����B�ނ̌o����m�����A�㐢�Ɏc���ė~�����B���ꂪ�ő�̎Љ�v���ƂȂ邾�낤�B�l�ԓI�ɂ͈��ȉƁB���̓_�͕]������B�A��������͊��ɖS���Ȃ��Ă���v

��D

�I�[�h���[�t���A��c���F�A�����^���A�R�������A�_�c���P�A�X�삫�悵�A���G�A���o�\�g�H�R�A���������A�g��O�A�N���[���V�`���E�A�f���B�E�X�J���m�A�щƖ؋v��A�c������N�i���s���A�ǂݎD���Ȃ��^�����g�����܂��j

2274�D��Ҍ��t 1/17

�f���f���Ɠ��{��������䂪��

�R�����g�F�{�l�Ƃ��Ă̓j�R�j�R�̂��肾�낤�B

1�L���������ƌ������̒m�b

�R�����g�F�Ȃ�Ńx�[�����O�C���܂Ŏ����Ă����Ȃ��̂�

���X�������Ƃ�ł��Ȃ��쎟�n�I���W�A�������̓~�[�n�[�W�W�[���Ǝv�����Ƃ�����܂��B�^�����g�Ō����^������A��Ƃ݂̂��炶������֔��̂悤�ȁA���ӂ����ŐH���Ă���悤�ȘA���̓��ނł��B�����炩�猩��A�^�P�V�A�T���}�A���Ȃǂ́A��k���ʂ��Ȃ��c�ɎҁA�����ł����̖S�҂̎O�n���叫�ɂ��������܂���B�f�����č���̈����́A�T�Ԓ����i1.27���j�́u�킯�킩����Ҍ��t�ގO�̕ω��v����ꕔ�̈��p�ł��B

�Ȃ�����̂Ȃ��悤�Ɍ����Ă����܂����A���̏T�������ɂ́u�ݓc�����A�������A�̃f�^�����v�ƌ��������K�ǂ̋L��������܂��B�ݓc�̌������i�̈��̌����߂͌��o�Y�����̓��c�鏑�����Ƃ������Ƃ��ǂ�������܂��B�������R���i�̌��J�Ȃ���n�܂�A�����J�P�̍����ȁA�h�q��{���̖h�q�ȁA�����Č����̌o�Y�ȂƁA�����������̂��ŁA�ȉv���Ȃ�ӂ�\�킸�Nj����銯���̎p�́A��܂�����ʂ�z���āA��Ȃ����̂�����܂��B��������鳖��鲂����H���S��Ɖ��������̂悤�ł��B

����̖{�_�͎�Ҍ��t�ł��B�A���S���ł͂���܂���B

�y��Ҍ��t�̗�z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@!

��K�X���C������

����Z (������)���C�܂���

�������B�u���v�������l�b�g�̃X�����O�uw�v�����Ɍ����邱�Ƃ���

����?������܂�?

���ȁ����Ȃ݂�

�Ƃ�܁��Ƃ肠�����A�܂� �@ �@ _

�]�������Ă���Ƃ��Ɏg��

�͂ɂ�?���^����������Ƃ��ɏo�銴�Q��

�t�����_�������C�ɓ��邽�߂Ɉꎞ�I��SNS���痣�E���邱��

�z�J�C�}�������C����オ���Ă�������̏�ԁB�ق��ق��Ƃ������܂�g�ݍ��킹������

�O���̎������������O�������܂����܂��Ă��Ȃ�����

�R�����g�F�t�����_�A�z�J�C�}�ɂ͏������A��҂͂ǂ��܂�SNS�ɂƂ���Ă���̂��B���������x���C�ɓ���C���ςނ̂��낤�i���V���_�͉��̂Ȃ��̂��j�B�܂����Ă���ɍS���Ă���炵���B���ꂾ����A���{�̏������N�����ɂ͔C�����Ȃ��̂���B

���Ȃ݂ɃT���f�[�����̍ŐV���i1.29���j�ň�ԋC�ɂȂ����̂́A�u�����\�͂Ƃ͐푈�ł��鍑�̎��v�Ƃ����g�c�q�_�̋L���̒��́A���{�����̌��t�ł��B����́A�u������v�̐�ɂ͔s��ƖS�����҂��Ă���v�Ƃ������̂ł����A���Ĉ��ۗꑮ�����x������c������N�Ȃ�A�ǂ����_����ł��傤���B

2275�D���ǂ̖�� 1/18

����̑O�����́A�����V���i1.17�j�̍k�_�A�ݗ����i�ƊO���l�̐l������A�؉��m�ꎁ�̊�e�̈ꕔ�ł��B

�u�S�����e�V�X�e���ɖ��v

�����Ǘ��� (���E�o�����ݗ��Ǘ��� )�� 18�N�ԓ����A4�N�O�ɑ����ސE��I�т܂����B�Ζ��𑱂���Ȃ��řɂ̓��ǐ��x�ɋ^�₪�ӂ���݁A���̃V�X�e���Ɍ��E��������悤�ɂȂ�������ł��B

�c���鎞�A���{�Ő��܂���{���b���Đ������Ă��鏬�w�����A�������Ƃ��Ȃ��u�c���v�ɋ������҂����p��ڂ̓�����ɂ������Ƃ��A�^�����������������ł����B

�c���ǐ��x�̌��E�̍��{�ɂ́A�ݗ����i�̂Ȃ��l�������I�ɑS�����e����u�S�����e��`�v������܂��B���̂��߂Ɏ��e�̒������Ȃǂ������܂����A���ۂ͎{�݂̃L���p�ɂ͌��E������B�����璲���قƂ��Ă̍ݓ��̕t�^��A�ꎞ�I�Ɏ��p������������ʂ��J��Ԃ���Ă��܂����B

���e�{�݂ŊO���l���S���Ȃ邽�сA���ǐE���̐l���ӎ��̌��@��i���鐺���オ��܂��B���������́A�E���̃������Ƃ������V�X�e���̖�肾�ƍl���Ă��܂��B���e�{�݂͖{���A���҂܂ňꎞ�I�ɗ��ߒu���{�݂Ƃ������O�ł��B

�c�\���Ȉ�Òm���̂Ȃ��E�������e�ґS���̌��N�Ǘ������邱�Ƃɖ����������Ă���B����ɁA���ǂ̕s�����ȉ^�p�ɊO���l���͕s�����点�A���̓{��̖���͌���̐E���Ɍ������܂��B�S�����e��E�́A���e�҂ƐE���̑o����敾�����Ă��܂��B

���͕s�@�؍݂œE�����ꂽ�l�̑唼�͎���ŏo�����Ă��܂��B���́A�S�����e��`�łȂ��A�o����������������I�ȋA���𑣂��^�p�ɂ��ׂ����ƍl���܂��A���e�͌����Ƃ��ē��S�̋��ꂪ����l��o���������߂����l�ŏ\���ł��B�����ĉ����厖�Ȃ̂́A���ǐ��x���̂ɂ��āA�����I�c�_��[�߂邱�Ƃł��B�i�ȉ����j

�R�����g�F�c�O�Ȃ��炱�̕��ɂ́A�ǂ�����������e�̔ߌ������点�邩�̋�̓I�Ȏ����͂���܂���B�������d���I�Ȑ��x����肾�Ƃ����w�E�͂��̒ʂ肾�Ǝv���܂��B�ł����ꂾ���ł��傤���B���A���炠��قǔᔻ����Ă���̂ł�����A�@���Ȃ͂܂��͋��䍂�ɂȂ炸�ɁA�����ɂȂ�Ƃ��납��n�߂�ׂ��ł͂Ȃ����B

�֘A�L���F���ǎ��S�A�@��ŏ؋���f�ɍ������B

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6450919

�֘A�L���F�����Ȃ�������ɂ��Ă������{�̓��ǁB

https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20230117/pol/00m/010/003000c

�R�����g�F����ł͓����̎��͕ς��Ȃ��B��͂萧�x�̑O��ƂȂ�A�ӎ��ɖ�肪����ƒf������Ȃ��B

2276�D��8�g�Ƃǂ����������悢�̂� 1/17

�����A�|����t���̃N���j�b�N�ŕ��@���ƎG�k����@�����܂����B

��t�u�ς�������Ƃ͂���܂������v

���q�u���̓R���i�Ɋ������܂��āA4���O�Ɏ���×{���Ԃ��I������Ƃ���ł��v

��t�u�����������܂����B���͊�������̂�������O�ɂȂ��Ă��܂��B���N�`���ŏd�lj���}���邱�Ƃ��A�Ώ��̎嗬�ł��v

���q�u�Ȃ��6��ڂ̐ڎ�𑁂�����ė~�������̂ł��v

��t�u��������͖����ł��傤�B�����������Ȃ��̂ł��傤�B����Ȃ�b�͕ʂł��傤���B�����Ȃ�Ɩ��N�ڎ킵�Ă���C���t���G���U�̃��N�`���Ɠ����悤�Ȉ����ɂȂ�̂�������܂���v

���̘b���āA����Ɛ��{�̕��j�ɍ��_�������܂����B5�ނɕύX���邱�ƂŁA���N�`����L��������A�ڎ�����ȐӔC�ɂ���Ƃ��������������Ă��܂����B���̑���A��]�ґS�������ł��ڎ������悤�ɂ͂Ȃ�Ǝv���܂��B���_�K�v�Ȑ��тɂ́A�����o�ϓI�ȉ��������Ă��炤���Ƃ��O��ł��B

�ł͉�X���Q���ɂ����8�g�ɂ��Ă͂ǂ���������̂ł��傤���B�����炭�n��̖w�ǂ̊F������̐ڎ���I���Ă�����Ǝv���܂��B�������A�}�X�N�����A��w���ł����āA�l���݂ɂ͋߂Â��Ȃ��Ƃ������������Ă�����͂��ł��B����������Ί��ɏo����w�͂͂��Ă���A����ȏ�ł�͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ƃł��B�܂����Ɋ������Ă��A�d�lj��͔�������Ǝv���āi�������͊��҂��āj������͂��ł��B�ł͂܂������u�^���v�̂Ȃ����ԂɁA������Ă��������̂ł��傤���B�Ȃ�Ƃ��Ȃ�̂ł��傤���B

�����ӂ�����̏̒��ŁA���ɏo���邱�Ƃ͂Ȃ��̂��A�Ȃ��ׂ����Ƃ͂Ȃ��̂��B�ł����͂���Ǝv���܂��B�t�ɁA�������������Ȃ��悤�ɓw�߂�w�͂��A�������闝�R���Ȃ��̂ł��B�Ȃ��Ȃ�A������������Ɍy���Ƃ͂����A����͂���ł��Ȃ肵��ǂ�����ł��B���̏ꍇ�͊P�ƁA�ς��������A�̒ɂ݂�����܂����B���o�ُ�A���ɁA�@��������܂����B�ł����̏ꍇ�͂����̏Ǐ�2�|3���Ōy���Ȃ�A�����ɍR�������ł��A���ɂȂ�܂����B�ł����ǂ�����܂��B�l�ɂ���Ă�1�N�������ƌ����܂��B���̏ꍇ�́A�E�͊��Ɛ߁X�̒ɂ݂ƁA�����ڂ��Ƃ���Ǐc��܂����B�Ȃ�����͎������̓����ł����A�Ȃ������M�͂���܂���B���������ǂ͌��\�s�����ł��B

����F�������ɒ��ӂ���Ă��A�����炭�����炸��������ł��傤�B�ł͂��̎��ǂ�����̂��B����͊ȒP�ł��B�ǂ��̕a�@�ł���������ǁA���M�O������f���Ă��������B�����セ�ꂵ���I�����͂Ȃ��̂ł��B�����ėz�����m�F����A�N���j�b�N�őΉ��������ꂽ���σ��b�L�[�ł����A�����͈�ʓI�ȉ�M����M��ł�����������ł��傤�B�ł��d�v�Ȃ̂͂��̓_�ł͂���܂���B�a�@�Ɛړ_���o���邱�Ƃ��厖�Ȃ̂ł��B�a�@����ی����ɂ͎����I�ɘA�����s���܂����A��Ŏ����Ńl�b�g�Ō��J�Ȃ̃V�X�e���ɂȂ����Ƃ��o���܂��B�����ł͏d�lj��������ɁA�r�n�r���o���鑊�肪���邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł��B

�����ėz�����m�F���ꂽ��ŏo���邱�ƁA���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�ŏI�I�ɂ͑��l�Ɋ��������Ȃ����Ƃł��B�������Ȃ��A�ł�����������Ǐ�������ŊĎ����āA���r�n�r���o�����f����A���l�ɂ͊��������Ȃ��B�����čK������Έꌏ�����ł��B�Ȃ̂Ŏ����ŁA��������܂ł̌o�߂��E�H�b�`���邽�߂ɂ��A���͌����L�b�g�̏�����������߂��Ă��܂��B�����������Ɏ����ŁA���v���A�����̕��ׂ��Ɣ��f����̂����͂���߂��������B�m�炸�Ɋ������L���Ă��܂����ꂪ���邩��ł��B

���܂��ɓ��{�S���ŁA�����ҁi�z���j���}�����A�z���ɂȂ����l�́i����×{���Ԃ��o�āj�A���Ɉڍs���Ă������Ƃł��傤�B�������ē��{�S���ŁA�R���i�����ׂɂȂ��Ă䂭�̂ł��傤�B�ł����̌o�܂̊e�i�K���ƂɃx�X�g��s�����B�����Ă��̓w�͂��]���҂̑��������炷���Ƃɂ��Ȃ�B���ꂪ�m�b����l�ނ̎��ׂ��ԓx�ł͂Ȃ��ł��傤���B���������݂Ă��܂��A��ώ��炵�܂����B

�Ō�ɏ����ɂ������������܂��B����͏d�lj����Ȃ��ƌ����Ă��A100%�ł͂Ȃ��Ƃ������ł��B���ɑS����6���l�̍���҂��S���Ȃ��Ă���A�l���I�ɂ�311�̋]���҂̓�{�ł��B���������̐l��������500�l�Â����Ă���̂ł��B�����玩���͐�Α��v�Ƃ����ۏ͂Ȃ��̂ł��B�������d�lj����ċ~�}��������Ă��A�����悪������ۏ�����܂���B�A�����Ɋo������߂���Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��A�R���i�ŖS���Ȃ�ꍇ�A����҂͋�ɂ����Ȃ��ƌ����Ă��܂��B����҂����ɂƂ����̂́A���R�̐ۗ��ɂ������Ă���̂�������܂���B

2277�D��\�͂����ڕW 1/11

�w�������ꌾ�ŁA���E���i�ނׂ�����

�������Ƃ��ł���B

����́A�\�͂Ŗ�����������̂���߂�A

�Ƃ������Ƃł���B

������A�N�U�͂��Ƃ��A�O��R����A

�G��n�U�����A���ɔF�߂��Ȃ��B

�������A�ŏ��̍U��������ߎS����

�����N�����ꍇ��������B

�����Ȃ�\�͂ł����Ă��A

�������\�͂Ȃǂ͂Ȃ��B

�\�͂��ꎩ�̂����ł��邩�炾�B

�������A�l�ނ͊��S��\�͂́A

�K���W�[�Ɋw�Ԃׂ��Ȃ̂ł���x

��t����w�����ꂽ����×{���Ԃ�����ŏI���A����ł̌����ł�4�������ĉA���Ȃ̂ŁA��������ʏ�̐����ɖ߂�܂����B�ł��ȑO�ƑS�������ƌ�����ɂ͍s���܂���B����͌��ǂ����邩��ł��B�E�͊��ƌ������A���C�͂ƌ������A�߂��̃X�[�p�[�ɍs�������ő��ꂵ�܂��B�����Ƃ��ɂ��r�ɗ͂�����܂���B�g�̑S�̂����C���Ȃ��Ƒi���Ă��銴���ł��B�o�R�ŏc�����Ă�����قǂ̔�J���͂Ȃ��Ǝv���܂��B���J�ȂⓌ���s�Ɍ����������Ƃ́A�Ȃ�6��ڂ̃��N�`���ڎ��F�߂Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B���܂⊴���͔����������ł����A�Ǐ����ǂ��l����ƁA��͂芴�����Ȃ��ɉz�������Ƃ͂Ȃ��A�d�lj��h�~�ɂ��Ȃ邩��ł��B

2278�D���̂Ă鎑�{��`�Ƀm�[ 1/12

����̑O�����͒����V���i1.11�j�̍k�_�A�������̋t�P����

�u���̂Ă鎑�{��`�Ƀm�\�v���ߘA�����o�[�@�_���P�ꂩ��

�c19901�N�Ɂu���ʂɓ����Ȃ��A����Ȃ��v�ȂǁA�I���^�i�e�B�u�Ȑ�������͍����銈���u���ߘA�v�𒇊ԂƎn�߂܂����B 30�N�قnjo���܂������A���������̊������K�v���Ɗ����Ă��܂��B�������߂́A�u���ʁv�ɐ����Ă��܂����B��w���o�āA�A�E���āA�f�p�[�g�ŕ����āB�ł��A�Љ�ɓK�����鐶�������u�܂�Ȃ��ȁv�Ɗ�������ł��B

�c�����͎��{��`������������オ���Ă��āA�^���Ȃ���������Đ�����l���قƂ�ǂ������B�Ƃ��낪���� 30�N�ŁA�i���A�����A�\�͎�`���������Ȃ�A�u�����Ȃ��v�ł͂Ȃ��u�����Ȃ��v�l�����≞�Ȃ������Ă��܂��B���{��`����u�~���v�̂ł͂Ȃ��u�~�낳���v�B

�c���͂⎑�{��`���u���炪���ҁv�Ɍ��������Ƃ͕������Ă�������ǁA�]������l�����̂Ă邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł��B���������Љ�̕ω��̒��ŁA���ߘA�I�Ȑ������̍L����������Ă��܂����B���A�A�i�[�L�Y���I�ȉ^��������l��A�������S�̐l���ɋ^�������l�͊m���ɑ����Ă���B�Љ�ɋ��ꏊ���Ȃ��Ɗ�����l���W���A�Љ�̂������₢��������������܂��B�u�S��D��ꂸ�ɐ�����l�����v�u���{��`���y����������l�����v�Ƃ��āA�Љ�̓�������̋t�P�����E�̂�����Ƃ���ŋN�����Ă���̂ł��B�l�̐����������łȂ��A���ړI�ɗE�ɐ����グ��Љ�^�������Ă��܂����B�f���ɏW�܂�l��������́A�����̌ւ��S�������A���Ԃ����邱�Ƃ������ł��܂��B�����������ԂƂƂ��ɁA�l�ɂ��Ă���u�o�ϓI�ȕ������v�ɑ��āu�������̓��{�b�g����Ȃ��v�Ɠ{���i����B�ΖʂŘb�������A�𗬂��邱�Ƃœ����J����Ă����B

�c������i���̍L����ȂǁA���{��`�́u���݂䂭�D�v�ł��B�_������Ȃ��l�ɂȂ邱�ƂŎ��������������c������ƍl����̂ł͂Ȃ��A�ʂ̑D������B���̂��߂ɕK�v�Ȃ̂́u�����Ɩ{���̊�тƎ���̂���l�����݂�ȂŐ��������v�Ƃ���������O�̎v���ł��B�i�ȉ����j

�R�����g�F�s����{����Ԃ���d�g�݂����̎Љ�ɂ͂Ȃ��B���ő��ɃX�g�����N���Ȃ��B�̒ʂ����{����A���������@�ŁA�Љ�Ɏ����B�����邽�߂ɓw�͂���B������肩�A�ǂ�����Ή����ł���̂���b�������B���Ȃ݂Ɏ��̓A�i�[�L�Y���ɂ͗^���܂���B�ǂ�ȍ����ł���A�Љ�I�������N����A����H���͕̂K���Љ�I��҂�����ł��B�ڎw���ׂ��͐������ł���A����������ʼn_�ɓ{����Ԃ��邾���ł́A�P�Ȃ�\�k�A�\���ŏI����Ă��܂����肪�Ȃ��B���͂��ߘA���A�ߋ��̑I���łǂ̂悤�ɁA�^����W�J���Ă����̂��ɂ�����������܂��B���O���牯������A�̂̃x���A�̂悤�ȑg�D���A���͍ŋ߂ł���V�[���Y�̂悤�Ȏ�҂𒆐S�ɂ����A���x�����ȑg�D�ł����ė~�������A�����悭������܂���B

�֘A�L���F���ߘA�Ƃ́B

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A0%E3%82%81%E9%80%A3

2279�D�R���i�ƈ�Ñ̐� 1/20

�ŏ��͎�T��ł����傤���Ȃ��Ǝv�����A�R���i�Ђ��n�܂���3�N�����Ă��A�܂Ƃ��ȕ��������o�Ă��Ȃ��B���{�ƈ�ÊE����������Ƃƌ����A�Ђ����烏�N�`�����݁B���̃��N�`�������Y���͐i�܂��A���Ö���J������Ȃ��B����Ƃ���炵�����̂��o�Ă��Ă����҂ɂ͉��Ȃ��B�ǂ��Ŏg���Ă���̂���������Ȃ��B�d�lj����A�~�}�Ԃ��Ă�ł��A�}���������a�@�͂Ȃ��B��Ñ̐��͉��P���ꂸ�A�a�@�ւ̋��z�̕⏕�����A�x�b�h�����ÊW�҂̑����ɂ͎g��ꂸ�A���z�@��̍w���ɏ[�Ă���B�\�Z�����߁A�⏕�����ȏ�A�ŋ����ǂ̂悤�Ɏg��ꂽ�̂����Ď�����̂�������O�Ȃ̂ɁA��ɂ���͂��Ȃ��B�����炭�����Ŗ�����s���◬�p�����o����A�a�@���ӔC��Njy�����O�ɁA�Ȓ��̒S���҂̎�Ȃ��Ȃ邩�炾�낤�B���Ƃ���A���̕ېg�̎p���͉�����������ł���B

�Љ�̖ؑ����郁�f�B�A���A���t�̂悤�ɂ����X�L�����_����ǂ������ŁA�����������Ƃ��l���ÊW�҂ւ̜u�x���R����ł���A�����ɂ͎��ۂ̖{���͌����Ă��Ȃ��B������ЁA�G�����E�����́A��ÂɁA���_���I�ɁA���ۂ������������A�����ɁA���������ۂ̑��������������Ă����B�Ƃ���ɂ�����ۂ͂��邩������Ȃ����A�����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�ނ���Ό���t�F�C�N�A����I�\�������藐��郁�f�B�A�i�܂ނr�m�r�j���Ȃ������A�ǂ݂₷�����炢���B

����͒����Ȃ邪�A���E�ƈꏏ�ɃR���i�̑�8�g�͂��Ă݂����B����͂��̑���ł���B

���E2�����A���W2�R���i�͓��{���ǂ��ς����H

�u��ÊE�ƎЉ�̂������v�R���i���Ǝs���̐��@���v�批����

��ς�����ÊE�ɑ���]��

���{�ŏ��߂ăR���i�E�C���X�̗z���҂��m�F���ꂽ�̂�2020�N1��15���A�����炿�傤��3�N�O�ɂȂ�B���̊ԁA�u���m�̊����ǁv���������g���o�āA�ψق��J��Ԃ��E�C���X�ɖ|�M����Ȃ�����A�悤�₭���{�����ɂ������̕��i���߂��Ă����B���̓~�́A3�N�Ԃ�ɋً}���Ԑ錾��A�܂h�~���d�_�[�u�����߂��ꂸ�A�}�X�N���w���łƂ���������I����������܂ő����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ�����̌����Ȃ��̒��ɂ��A���₩�ȔN���N�n�̕��i���L�����Ă���B

�@2023�N�͖{�i�I�ȃ|�X�g�R���i����{�Ō}����ŏ��̔N�ɂȂ邾�낤�Ǝ����g�͍l���Ă��邪�A���̈���ŐU��Ԃ���K�v���B���ɁA�R���i�Ђ͈�Î҂ƈ�ʂ̍����̊W���Ƃ����ϓ_���猩��ƁA�s�t�ȔF���̓]���𔗂����̂ł͂Ȃ��̂��낤���B���g���o��2021�N1-2���̑�O�g�܂ł́A��Î҂͕����ʂ荑���̉p�Y�������B����ɂ��A�ꂸ���Âɂ������Î҂̕�����A�R���i�a���ŁA�F�����ƌĂꂽ�h�앞�𒅂ē����p�ɁA�����̑������ɂ��݂Ȃ��G�[���𑗂��Ă����B���X���������Î҂Ɋ��ӂ�`����^�����������B

�������A1�N���߂��悤�Ƃ��鍠�A2021�N4���ɂ͐��̒��̕������傫���ς��n�߂��̂ł͂Ȃ����낤���B���ۂɁA���o�V���́u��Ôs�킭���~�߂�v�Ƃ����L���̒��ŁA�u��ÊE�͂��̈�N���܂艽�����Ă����̂��v�ƈ�ÊE�ɑ��ċ��e���͂��߂��B���S�҂�d�ǎҐ������|�I�ɏ��Ȃ����{�ŁA�u��Â̕N���v���A���`�����A���������{�̔�ł͂Ȃ����҂̔g������Ȃ��ŁA���{�̈�ÊE�ɑ���u�Ȃ� ?�v�Ƃ������p�ȋ^��𑽂��̍��������L����Ɏ������B

���̌�A�f���^������������2021�N�Ăɂ́A���z�̕⏕�������Ȃ�������҂�����Ȃ��H��a����肪���サ�A�a�@�W�҂͑傫�Ȕᔻ�𗁂т��B�i�ҎҒ��F��������t�����H��ƌ������O���g���ȂƊe�E�Ɉ��͂�������Ƃ����A���Ȃ�����̂悤�Ȃ��܂��܂ł����j�B�c�s�͗H��a���������a�@�ɑ��ĕa���⏕���̕Ԋ҂𔗂����悤���B�i�ҎҒ��F�a�@���̌�����͂��������B�x�b�h�������Ă��Ō�t������Ȃ��Ƃ������́j�B���̌ォ�� ����×{�҂����邷��Ƃ͂��n�߂��Ƃ����b���������B�����̍������ً}���Ԑ錾�ɂ���č���Ȑ�������������Ȃ��ŁA�⏕���l���ɋ����Ă����a�@�����������Ƃ́A���ꓹ�f�ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���҂����g�I�ɁA���ϋɓI�Ɏ���Ă����a�@�ɂ��Ă����͑傫�������B�R���i����a�@�ł����2020�N�x�����Ő��\���ɏ��⏕��������Ă����̂����A�h�앞�𒅂Ē����ԓ���ICU�̈ӎv��Ō�t�ɂ�1������~�̊댯�蓖���x�����čς܂����a�@���قƂ�ǂł���A����̕��S�ɘa��A���S�Ɍ������[�����̂�����K�I�⏞���l����a�@���Ȃ������B���͓��{�L���̃R���i����a�@�œ����~�}�ォ�猻��̌�����������鎟�̂悤�ȘA�����������������Ƃ�����B

�u�a�@�͋��z�̕⏕����������Ă���̂ɁA����͈������~�̊댯�蓖�ł�����N���d�ǎґΉ������Ă��܂��B�⏕�����]���Ă���̂����z��Ë@��̍w���Ɋւ���A���P�[�g���a�@���ʼn���Ă��܂��v?�Ƃ����ُ͈̂�ȁu�E��v�ł͂Ȃ����낤���B�c�N���Ƃ����ϓ_���炷��ƈ�t�͊�{�I�ɍ������҂Ȃ̂ŁA�R���i�a���̈�t�����̑����͕�V�ړI�Ƃ������g�����ɂ���ē����Ă���̂����A�R���i�a���ɂ͊Ō�t���܂߂ĕK������������Ȃ���V�œ����������Î҂������_���Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@

���ǁA�@�O�Ƃ��v����z�̕⏕���́A���̂܂ܕa�@�̗������Y�Ɍv�コ��A��Ò̐��̋����ɂ�?����Ȃ������c�B

�����h���Ɠ����̃R���i�Ή��̔�r

�c �p���̈�Ò̐��́u�I���ƏW���v��u�@�\���S�v���O�ꂳ��Ă���A�d�NJ��҂̐f�Â��\�ȕa�@�͎��R�ɓ��肳���B���������A���{�̂悤�ȁu�ǂ����R���i���҂������ׂ����v�Ƃ����c�_���̂������������݂��Ă��Ȃ��悤�Ɍ���ꂽ�B

���ꂪ���R�v�������͂��̑�a�@�̈�t�����̓R���i�̊����g��ɔ����ĕa�@�@�\�̓]����v���ɂ͂��Ă����B���ɁA�����g���.�ʂł͕s�}�̎�p�͉�������邱�Ƃ���A�ʏ�� ��p�ɂ������t�������@���ŃR���i�a���ɔz�u�]�����ꂽ�B

�c���������@���̔z�u�]���ɂ���ĉp���ł͐��T�Ԃ̂����ɏd�ǑΉ��a�����g�[���邱�@�Ƃ��ł����悤���B

�c���������Ĕz�u�������Ɣ䂵�Ă܂������Ȃ��ꂸ�A����͔唗���A�⏕�����������Y�Ƃ��Đς݂������Ă��܂����Ƃ����N�܂�U��Ԃ�ƁA�a�@�g�D���Љ�̗v���ɉ�����悤�ɕς����Ȃ��a�@���̃}�l�W�����g�\�̖͂�肪�����т�����悤�Ɏv���B�i�ҎҒ��F���̎��ɖ��a�@ /�Վ���Î{�݂Ɋւ���L�q������܂����A���ǂ͐l���̎蓖�A���Ȃ킿�z�u�]���̖��ł��܂��@�\���Ȃ��������̗������A�����ł͊������܂����j

�}�����@�\�̏W��

�ȏ�̂悤�Ȍo�܂����ǂ����R���i�Ђ�U��Ԃ�ƁA��ÊE��������P���ׂ��_�͈�̉����낤���B�̐��Ɋւ��Ċ��ɒ���Ă�����P�_�Ƃ��ẮA�c�u�}�����a���̋@�\�����v�ł���u�}�����a�@�̏W�v�u���x�}�����E�d�Nj}�����̐l�@��Âւ̓����v���낤 �c���{�̐l��������I C U�ȂǕa�����͉��ď����Ɠ����ł�����̂́A1?5�����x������ۗL����a�@�������A�ߓx�ɕ��U���ꂽ�\���ɂȂ��Ă���B�c�W�����Ð��オ��l�������Ȃ��a�@�ł͂��̈�t���Ζ����Ă��Ȃ����ԑт̊��Ҏ���\�͂͑啝�ɒቺ����Ƃ݂��A�~�}��Â̋@�\�̊ϓ_�������肪�����B

�c�X�̈�Î҂́u�撣��v��u���g�v�͊��ɗl�X�ȉӏ��ŏ^����Ă���A�����g���٘_�͂Ȃ����A�g�D�S�̂Ƃ���ΎЉ�̃j�[�Y�ɉ�����_����Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B�c�������A���{�ɂ����Ắu�R���i�͊����ǐ���łȂ��Ɛf��Ȃ��v�Ƃ��������������z������A�ғ������������Ă��钆�ł����O�̈�t�ɃR���i�Ή���v�����邱�Ƃ͂قƂ�Ǎs�Ȃ��Ȃ������B�c�����V���|�W�E���Łu�����ǂȂ̂�����ʕa�@�Ń]�[�j���O�����Ȃ���ʏ��ÂƗ�������͖̂��ʂ������B���Ƃ��Ό��I�a�@���R���i��p�ɂ��Ă��܂��đ�X�I�ɐf��悢�ł͂Ȃ����B���a�@�̂悤�Ȕ������O���ɂ���Ȃ��Ă��������ʂ�����͂��v�Ƃ������咣���������Ƃ����������A�u���̐��������Ă����t�ɂ܂ŃR���i�Ή���������͔̂�������v�Ƃ�����t�̐搶������̔��Έӌ������������B�������e���̃R���i�Ή������邩������ۂɁA�����Ȉ�̂悤�ȁu���̐��v�������Ă����t���R���i�Ή��ɑ�����������Ă���B

�c����ɂƂ��Ȃ������f�È�ȂǍL�������f���t�����㋁�߂��Ă���ɂ�������炸�A����ʂ̐���u���͖����Ɉ�t�̊Ԃō������Ƃ��������Ɠ������B�c�����l�ފw�҂̈��^�䎁�������悤�Ɂu��Â͕�炵����邽�߂ɂ���B��炵���j���̂ł���Έ�Â�ς���ׂ��v���낤�B

��������a�@�̃z���C�g����

�_��ȑg�D�]�����o���Ȃ����{���L�̗��R�Ƃ��ċ�������̂��A��t�̉ߏd�J���ł���B����ɂƂ��Ȃ����Ґ����̂͑��������ŁA���z�̈�Ô��}���邽�߂ɂ͒P����}���Ă��܂��悢�Ƃ��������N�Ƃ��Ă����B�c��t�͕K�v���̒Ⴂ��ÂɎ���܂Ŏ��Ԃ������K�v������A�J�����Ԃ̍팸������ɂ��Ă����B

�{�e�ł̓R���i�Ђ̎O�N�Ԃ�U��Ԃ�A��ÊE�̂��肩���ɂ��ĉ����ۑ�Ƃ��Ďc���Ă���̂����������B�����܂ł��Ȃ��A����Ō����ɓ�����Ă����Î҂ɂ͑傫�Ȋ��ӂ��l�I�ɂ������Ă��邪�A�R���i�ЂŖ��炩�ɂȂ����͈̂�ÊE�S�̂Ƃ��Ďs���̗v�]�ɉ�����悤�ɂ����̃V�r���A���E�R���g���[�� (�������� )�𗘂����邱�Ƃ̏d�v�����B�Ƃ�킯�A��t�͍��x�Ȑ��E�ł��肻�̐��Ɍւ�������ē����Ă������ŁA�Љ�̃j�[�Y�Ƃ���������� (�y�ѐ�含�̔z�� )�����v���Ȃ��ꍇ�ɂ́A��t�̎������́u���́v�ɋ��ނ��ƂȂ��s�����w�E�𑱂���ׂ����낤�B�S�̂�4�p�[�Z���g�̕a���������������Łu��Õ���v���������̔w��ɂ́A�u�R���i���f���Ȃ���ΎЉ�~�܂�B��҂̐t���D����v�Ƃ����l�тƂ̊�@������ÊE�ɏ\���ɗ�������Ȃ��������Ƃ�����B�Љ�ł����Ƃ��m�I�Ƃ����l�ނ�30���l�W�߂āA���̏W�c�Ɏs���̃j�[�Y���\���ɕ����Ă��炦�Ȃ��Ƃ���A�����������͂�͂萊�ނ̈�r��H��̂ł͂Ȃ����낤���B����@�g�̌����u���͂̕Ώd�v�͈�ÂƎЉ�̊Ԃɂ����R�Ɖ�������Ă���B���ƏW�c�Ƃ��Ă̈�t���l�����ۂɁA�X�̈�Î҂̌��g�Ɋ��҂��邾���łȂ��A�s���̐���Љ�̃j�[�Y����Ò̐����̂��̂ɔ��f������d�g�݂����߂��Ă��邾�낤�B

�Ō�ɁA���Ƒg�D�Ƃ��Ă̈�t��ɂ��Ă��G�ꂽ���B�R���i�Ђł͊J�ƈ�̐f�Ë��͂��\���ɓ����Ȃ��������Ƃ����t��̕]�����n�ɑ�����������B��������ǂ����ׂ����ɂ��āA����70�N�O�̏I�퓖���̋L�^�Ƀq���m������B�c�L���s��t��͏I���A��t��̃����o�[�ɑ��āA�������L���ɗ��Ƃ��ꂽ�����A������Q�ɂ���ꂽ���X�̎��Âɍv�������̂��A�A���P�[�g���s�Ȃ��Ă���B������Q�̎��Â̓R���i��傫���������ЊQ��Â̋ɒv�ł��邪�A �L���̍ۂɈ�t��ǂ��������̂��A�R���i�Ɣ�r���邱�Ƃɂ͈Ӗ�������͂����B

�c�픚��A�L���̈�t�������~��̈ӎv���������Ƃ��������Ƃ��Ă��l�ԂƂ��Ė������Ȃ��͂����B����ɂ�������炸�A�����̈�t��͐f�Ë��͂��Ȃ����������s��ɕt���悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ������B�ނ���u��t�Ƃ��Ă̐ӔC���ʂ������̂��v�Ƌl�₷��A���P�[�g�𑗂��Ă���̂́A���Ƒg�D��������^�Ɏ��������̂Ƃ�����B ���{�̍����͒����ԁu��t�v�Ƃ����E�Ƃɑ��đ傢�Ȃ�e���݂ƈ���������Ă����B����������t�ւ̐M�X�́A�������������p���O���Ɏw�E����Ȃ��Ƃ���������W�c����������ł͂Ȃ����B�R���i��̈�t��ɂ������������g�݂����҂������B

�R�����g�F�M�҂̈Ӑ}���\���ɋ��Љ�i�܂��͏���j�ɂȂ��Ă��邩�ǂ����A���M�͂��肹�A���Ȃ��Ƃ�����͂��Ȃ�茵�����ᔻ�ł��邱�Ƃ͊m���ł��傤�B�ł��A���{�̐��Ɖ�c�̃����o�[�̔������Ă��A�������l���Ƃ̂悤�ȋْ����̂Ȃ���������B����͕a�@�̌o�c�҂�w�҂̈ӌ��ł͂����Ă��A���҂⌻��̈�Î҂̂���ł͂Ȃ��B�������������ӔC�Ȋ����⎩�̐��ƁA�����Ă��̑g�D�̑��ݎ��̂��A��Î҂⊳�҂̌���c���������Ȃ������Ă���v���̈�ł͂Ȃ��̂��B�����f�ڗ\��́A����̈�t�ɂ��_���ł��A����炪���炩�ɂ����Ǝv���܂��B

�֘A�L���F��������R���i�B����500�l���ǂ������邩�B

https://toyokeizai.net/articles/-/646947

�֘A�L���F�Ȃ��R���i���ǂ͒������̂��B

https://toyokeizai.net/articles/-/645831

2280�D�R���i�ƈ�Â�3�N�� 1/21

����̑O�����͎G�����E�̃R���i�����̑��e�ł��B

TV�ɂ��ǂ��o�ꂷ��q����t����Ð��x�̔j����뜜���Ă��܂��B

�u��Ð��x���j�ꂽ3�N�ԁv�q���m����

�\�i�O���j�ǂ̂悤�ȏł�������Ⴂ�܂����B

�@���܂͈��������300�l����400�l���炢�̊��҂����Ă��܂��B���̂����A�V�^�R���i�̗z�������Z�����甪���ł�����A���Ȃ�R���i���������ė��s���Ă���ł��B����A�C���t���G���U�͂���Ȃɗ��s���Ă��܂���B���܁A�I�~�N�������̕ψقł���BA�D5���A���r���[�ɑ����āA�����s�[�N�A�E�g���Ă����悤�Ȓ�������̂ł����A�܂������ς���Ă��鎞���Ȃ�ł��ˁB�܂�A���̊��ɕς���Ă��Ă��܂�����A�����A�������A���̔g���������Ă��܂��Ǝv����ł��B���̎����ɃC���t���G���U���{���ɑ����Ȃ����ǂ����B���ɕ|���ŁA�ƂĂ�����ɑΉ��ł���悤�Ȉ�Ñ̐��ɂȂ��Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B

�\�ǂ����܂�ɂ����\��

�\�R���i�����{�ɏ㗤���Ďl�N�ڂɓ��낤�Ƃ��Ă��܂��B���̎O�N�Ԃ��ӂ�Ԃ��āA�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă�������Ⴂ�܂����B

�@��������܂Ŏ�ɔ��M���Ă������Ƃ́A��w�Ƃ������́A��Â̗��ꂩ��̂��̂ł����B��ÂƂ͉����B������O�̂��Ƃł����A�����f�f�����āA�������Â��s���āA���҂������_�җ���s���v����Ȃ��A�Ƃ����l���ł��B�����g�́A�I�n��сA���������l�����y�[�X�ɂ��āA���̂悤�Ȋ��ɂȂ��Ăق����A�Ƃ����Ɗ���Ă����킯�ł����A��������Ă���ƁA�c�O�Ȃ���A�S���������������Ƃ��ɂ͂Ȃ��Ă���܂���B�����̊����҂�����×{���������A�ꕔ�̌���ꂽ�l������Â����Ȃ��A�Ƃ�����Ԃ��X�^���_�[�h�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B

�|���̌����͂ǂ��ɂ���Ƃ��l���ł����B

�@�F�X�l���Ă݂��̂ł����A�܂��A�悭������Ȃ������ǂ��o���������Ƃɑ��āA��������ƂƂ�����l�����̃O���[�v���ŏ��̒i�K�Ō�������A���̐l�����i���Ɖ�c�╪�ȉ�j�����{�̃R���i��ɑ��āA��w�I�Ȍ��n����A�h�o�C�X�����Ă����A�Ƃ����̗Ⴊ�Ƃ�ꂽ�킯�ł��B

�@�����ꕾ�����邩������܂��A�����������̉�c�̐l�����̑����͊�{�I�ɂ́A��Âɂ͒��ڌg����ĂȂ��l�����A�����NJw�ł���Ƃ��A�u�w����O�q���ȂǁA�ǂ��炩�Ƃ����ƃ}�N���I�Ȏ��_�ň�Â��l����l�����ł��B�܂�A�����̈�Â̌���̐������A����܂ł̌o�܂⊵�K�A�@���A�������������̘̂g���ŁA������肪�Ȃ��������ł̈�ÓI��Ă��s���g�D�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�@���{�̐l�������A�͂����茾���Ċ����ǁA��������m�̊����ǂɑ����ÓI�Ȓm���͂قڂȂ��ɓ������ł��B�����J���Ȃ͂ǂ����������Ƃ����ƁA�R���i�ȑO�̌��J�Ȃ́A���i�ɍ����F�ی����x����낤�Ƃ���g�D�ł����B���[�ň�Â���Ă����X����݂�ƁA���ɗ��������g�D�ł������킯�ł��B�������A���ꂪ���ǁA�]���̂����̒��Ŏ����������ӔC����炸�ɂ��ޕ��@������̗p����g�D�ɂȂ��Ă��܂����BPCR������}���������Ƃ������ł����A�����A�R���i����ߐ��̂��̊Â����āA���N�`���Ȃǂ̌����J����ӂ��Ă��܂������Ƃ������ł��B

�@���̂����A�R���i�Ђ̒��ň�Ë����̐����Ǝ㉻���Ă����܂����B���ł͍���҂̕��ł��ȒP�ɓ��@�ł��܂���B�W�F�l���b�N��ł������苟������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���J�Ȃ��F�ی����x������������Ƃ��������ʒu����A����ȕ����ł悢�A�Ƃ��������ւƃV�t�g���A���݂��y���Ȃ��Ă��܂��Ă��܂��B

�@��Ð���ɂ��낢��ƕ���\�����݂Ƃ��Ĉ�t�����킯�ł��B��t����A�{���ł���Ί��҂̌��N�����c�̂Ƃ��đ��݂��Ă����͂��ł��B�Ȃ̂ɁA���݂̈�t��̑g�D�̒��S��S���Ă���l�������A50�`70��̐l�����ł��邽�߂��A�ނ���R���i�͕|������f�����Ȃ��A����Ȋ댯��`���Ă܂ł��Ȃ��Ă�����ˁA�ƌ����p���ŁA������Ƃ�����Õی����x����ɂ�����Â����Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ������ꂩ��̔������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@���ʂƂ��āA���{�ɑ��Ē��s�����Ƃ̐l�����̒������������e�ł������A�����āA�������\���Ĉ�Â����ׂ�����ɂ���͂��̈�t����A���a���I�Ȕ����ɏI�n���Ă��܂����B���������l���������S�ɂȂ��ĕ��������߂Ă��܂��̂ŁA����ł͍\���I�ɗǂ�����ɂȂ�悤���Ȃ��킯�ł��B

�@�������Ă���g�D�Ƃ��Ă͑��ɂ��A�������o�������ȂƂ��A�o�ϒc�̂Ȃǂ�����܂����A���������\���̒��ŁA�R���i�ɂ������Ă��������ʂ킯����Ȃ����A���̎O�N�Ԃ���Ă��āA����킩���Ă�������A�����A�����҂������Ȃ��Ă��\��Ȃ��̂ŁA�ߑ�]�����邱�ƂȂ��A�]���ʂ萶�����܂��傤�A�Ƃ����悤�ȂƂ���ɑ��璅���Ă��܂����̂ł��ˁB�R���i�ɑ���e�X�̑g�D�̗����ʒu��D�悳���āA�����Z�������S�ʂ��A���݂̑�ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���܂��B���ԓI�ɂ͂���ł����̂�������܂��A��ÂƂ����ϓ_���猩��ƁA��͂�A����܂œ��R�̂悤�Ɏ�f�ł�����A���Â���ꂽ��A

�s���@�ł��Ă������������Ă��܂��Ă���`�ɂȂ��Ă���͖̂��ł��B

���ǃR���i�ƌ����a�C�ɑ��Ċ��S�ɕ������Ă�����Ƃ͒N�����Ȃ��킯�ł��B����͐��E���ǂ��̍��������ł��B�����������ŃR���i��ɂ́A�ߋ��̑�������āA�ԈႢ������Δ��ȁE�C�����ăo�[�W�����A�b�v�����Ă����A�Ƃ������p�������߂��܂��B�Ⴆ�A���g�̎��̋��͂Ȏ��l�͂���ŗǂ������̂��A�Ƃ��A�R���i�ɑ��ė\�Z���g���������̂ł͂Ȃ����ȂǁA���Ȃ⌟���K�v�Ȃ��Ƃ͂�������܂��B���݂̃R���i��ɂ͂��������p�����������Ă���Ǝv���܂��B

�\�댯�ȏ̂܂ܑ攪�g�ɓ˓��H

�\�O���l�ό��q�������悤�ɂȂ�܂����B�攪�g�������錻�݂̏��Ƃ̂悤�ɂ����ɂȂ��Ă��܂����B���O���ׂ��_�͂ǂ��������_�ł��傤���B

�@���ӂ��Č��Ȃ�������Ȃ��̂́A�R���i�����̂���Ɋ����҂������������ď����Ɠ��{�Ƃł͏��قȂ�A�Ƃ����_�ł��B�����A��������n�܂����R���i�̊������؍�����{�ł�������悤�ɂȂ�A���{�ł����ꂩ�犴���҂�������Ǝv���Ă��邤���ɁA���ď����ɔ�щ��āA�����ň��|�I�Ȋ����҂⎀�҂��o���܂����B

�@���ɂȂ��Č���A���g?��ܔg�̓��{�̊����Ґ��͂��������Ȃ����̂ł����B�t�ɁA����܂Ŋ����҂����Ȃ������Ԃ�A���A�������ł��N�����Ă��āA���댯�Ȃ̂��A���{�⒆���ł��B���ہA�C�O�ŖS���Ȃ��Ă���l�͌����Ă��܂��B����A���{��2022�N�ɓ����āA�I�~�N�������ɕψق��Ă���̂ق��������Ґ����A���Ґ������|�I�ɑ����Ȃ��Ă��܂��B

�@�]���Ɣ�ׂăR���i�����܂��Ă��鉢�Ă̏Ɠ��{�Ƃł́A�u����Ă�����Ⴄ�̂ɉ��ĂƔ�r���āA���{�����E�̃X�^���_?�h�ɍ��킹�Ȃ�������Ȃ�����A���{���������u���Ȃ��Ă������A�}�X�N�͂��Ȃ��Ă����Ƃ��A����ȗ��\�ȋc�_���Ȃ��A���܂��Ă���̂��B

��Ð��x�̍���������A���������Ď��Â���Ƃ����g�g�݂����Ăł͂�����x�ł��Ă����ł��ˁB����A���{�ł́A�]���ʂ�A�����҂̑I�ʂ����āA�Z���I�Ȏ��_�ł������ÑΏۂ����߂Ă��Ȃ��B�����̔c���ɁA���{�͂��܁[�ԗ͂����Ď��g�܂Ȃ�������Ȃ��̂ɁA�I�m�ɂȂ���Ă��Ȃ��B�������ē��퐶���ɐ������Ă�����͂�������͂��ł����A����������c���ł��Ȃ��܂܁A���\�Ș_�����܂���ʂ��Ă��܂��B

���ς�炸�A�ψي��̌����ȂǏ\���ɍs���Ă��Ȃ����A����ɑ��郊�\�[�X�������g���Ă����Ԃł��B�������ڕ��Ń`�F�b�N�A�f�f�����ėz���ғo�^�����A���̈�Â����Ȃ��Ƃ����̐������Â��Ă��܂��Ă���ł��B�]���������A���{���B��ւ��ƌ����Ă����������F�ی����x�̍������j��Ă���̒��ŁA���ܐl��������̊����Ґ��⎀�S�Ґ������E�ł��g�b�v�N���X�ɂȂ��Ă���̂ł��B

�@���f�B�A�ł́A�V�^�R���i�̊����ǖ@�̈������߂����āA�u 2�ނ��� 5�ނցv�ƕ��ނ��������ׂ����ۂ��Ƃ������Ƃ��M�S�ɘ_�����Ă��܂����A������A�F�ی����x������Ă�����ŁA 2�ނ� 5�ނ��Ȃ�ċc�_�����Ă��قƂ�LjӖ����Ȃ��B���́A�ǂ���ɂ����Ă͂܂��Ă��Ȃ����Ƃ���ԉ����Ă���킯�ł�����B�{���I�Ȗ��Ƃ͂����Ԃ����ꂽ�c�_�ł��B

�\�R���i�̌��ǂ̖{���̕|��

�I�~�N�������̗��s�����ĕ����������Ƃ́A���̕a�C�͋}�����̕a�C�ł͂Ȃ��A���ǂ�����Ƃ������Ƃł��B���������Ƒ����A���������Ɍy�ǂ��d�ǂ������ł͂Ȃ��A���ǂ܂Ō��z������Ŏ��Â��s���A���ÑΏۂ����߂Ȃ�������Ȃ��B����́A��Ì���Ŋ����Ă��邱�Ƃł����A�����������_�����܂̑�ɂ͊��S�Ɍ������Ă��܂��B

�R���i�Ɋ�������Ɣ]�̋@�\���j�Q����܂��B���o�A�k�o��Q���N���邱�Ƃ͏����̍����疾�炩�ɂȂ��Ă��܂������A����͉Ԃ��l�܂��Ăɂ��������Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ��A�@�@���̑��̕s������Ǐ������ƁA�]�̋@�\���X�|�b�g�ɒE�����Ă��܂��Ă���̂ł��B���ꂪ�k�o�̂Ƃ���ɋN�������l�́A�ɂ��������Ȃ��Ȃ�B����͎��Ԃ��o�ĂΎ����Ă���̂ł����A�l�ɂ���ẮA���̊o���������Ȃ�Ƃ��A�d���̃p�t�H�[�}���X���ቺ���āA�ȑO�Ɠ����X�s�[�h�Ŏd�����ł��Ȃ��Ȃ�B���ɂ�����Ȃ��Ƃ��A�傫�ȈӖ��ł̔]�̏�Q������܂��B���ꂩ��A�ꕔ�̐l�ɋN���邱�Ƃł����A�C���t���G���U�ƈ���āA�ؗ͂��Ȃ����ቺ����B�f�f�������҂���ŁA���͂������ȃh�ɂȂ��Ă��܂����l�����܂��B

�]������A�ؗ͂������A�����Ĕx�̋@�\�������Ă���B���̎O���Տ��̌��ꂩ�猩���Ă�����ǂ̎�ȕa�Ԃł��B��X�̗��݂ł͂��������̒��������l�����ɂ��āA���������ʂ���̕]�����s���āA�ǂ̂悤�ȋ@�\����h���Ă���̂��ɋC�Â��Ă��������ŁA��Ƀ��n�r�����s���Ă��܂��B

�]�[�ǂ��N�������l�́A�����̍���̖�ჂɋC�Â����Ƃ��ł��Ȃ���A���n�r�����ł��Ȃ��킯�ł����A�R���i�̕|���Ƃ���́A���ǂɋC�Â��ɂ����Ƃ���ɂ���܂��B����܂ŏ�����i��肪30���łł��Ă����l���A�ꎞ�Ԍo���Ă��S�R�I���Ȃ��Ȃ����B�Ⴂ�����ŁA���C�N������A�m����I��ŁA�����𐮂��ĊO�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����l�����܂��B��������������ɂ������ǂ̐l�����\���������ł��B���������l�����̗͑͂̒ቺ�ɋC�Â��Ă��Ȃ��̂ŁA��ÓI�ȃP�A���邱�Ƃ��ł��Ȃ���ł��B

���邢�́A�R���i�̂��̂��̂̏Ǐ�͌y�ǂƌ����Ă����̂ɁA�E�ꕜ�A���Ă݂���A�ؗ͂��ቺ���đS�R�����オ��Ȃ��Ȃ����A�����₽�����̂Ŕx�̌��������Ă݂���A�x�@�\�����m�ɒቺ���Ă����A�Ƃ��������A���������܂��B���������O�̕a�Ԃ���������ɂ́A����ɑ���P�A�A���n�r���A���Â����Ă����A������Љ�A�ł���̂ł����A�\���ɋx�߂�悤�Ȑ��x������Ȃ��A�Ƃ����̂�����ł��B�����̐l���A�E�ꕜ�A���Ă��炭���āA���������ƁA���N���炢�o���Ă���A�R���i���������ǂ��������킩��Ȃ������ŁA�̒��s�ǂ�i���Ă���Ă����ł��B�ł�����A���̂܂܋x��ŗ��E�ɂȂ����Ă��܂�����A���^�����炦�Ȃ��Ȃ��āA���������Ɋׂ����l�͂��Ȃ葽���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@����܂��B�����̃R���i�����⎡�Â�����ꂸ�A���̓��N�`���ڎ�����߂邱�Ƃ����ł��Ȃ��ŁA�܂��Ă���ǂ̎��Â��A���邢�͂���ɕt�����ׂ����x�Ȃǂ͑S���������Ă��܂���B�ŏ��̒i�K�ŁA�����a�@�ɍs���Ȃ��Ă�����A�ŏI����Ă��܂�����B

��Îґ������ǂ̊ԑ��������ƔF����������ŁA�f�Ñ̐��������悤�ȏ��قƂ�ǂȂ��B�����̈�Î҂́A�R���i�̑S�̑���f�Ă��܂���B����� 2�ވ����Ƃ������x�̖�肪�傢�ɂ���Ǝv���̂ł����A�v����ɁA�y�ǂ̎��͔��M�O���A�����Ă��̂܂���ҋ@�B�����ǂɂȂ�Ώ��߂ĕa�@�ɐl�@���邩������Ȃ��ł����A�}�����̎��Â����s��Ȃ��B�d�ǂɂȂ��Đl�H�ċz��̑����A�G�N���܂Ŏ��l�́A�������Â�����A�����ԃ��n�r�����邱�Ƃ��ł���̂ŁA�����͂����̂�������Ȃ��ł����A����Ƃĕ��f���ꂽ��Ñ̐��ɂȂ��Ă��܂��B�ł�����A�}�����͑�w�a�@�A�����ǂ̎��͒n��̕a�@�A�����ďd�ǂɂȂ������w�a�@�ɓ��@���邯��ǁA���̂����x�b�h���Ȃ�������Ȃ��̂ŁA�l�H�ċz���G�N��������A���n�r���a�@�ցB�R���i�ɑ��邫����Ƃ����������Ȃ��܂܁A���ƂŎ��Â��s���Ă��āA�ʂ��ŗՏ������A������ƕ������Ă���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ƃ���������܂��B���R�A�e�w��ł̃K�C�h���C����������ƍ���Ă��Ȃ��ŁA������Ƃ�������̐��ɂ����Ȃ��B��䂵�����Ԃł��B�@

�\�ǂ̂悤�Ȍ`�ŏI������̂�

�\�R���i�̍���A�Ƃ����܂����A���ɂȂ�����I������Ƃ��l���ł��傤��

�R���i�̊����̂́A���������ƕψق��Ȃ���A�����Ă����Ǝv����ł��ˁB����A�V�������Öً}���F����܂����B�����L�b�g���A������Ɗ��x�͈����ł����ǁA�����Ŏ�ɓ���Č����ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B���Ƃ́A�������N����u�ĂȂ��A�V���������ɓ������悤�ȏɂȂ�A������x���܂�Ƃ������A�R���i�͑傫�Ȗ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝv���̂ł����A�����܂ł��A����͌��ǂ܂Ō���������ÁE�̐��������Ă���̘b�ł��B���ǂ܂Ō������āA�Տ��f?�^���W�߂邱�Ƃ��ł���A���ǂ��ꂽ�V���y���Ă����\��������Ǝv���̂ł����A���̏��q����ŎЉ�ۏ����Ȃ��o��̂悤�ɑ����āA��Ô��}�����Ȃ�������Ȃ����ŁA�{���ɂ��̂悤�ȑ̐���肪�ł��邩�ǂ����B���{�̐���ƊE�̖�����\�͂���������߂��Ă���w�i�ɂ́A��Ô�}������͂�傫���e�����Ă��Ă��܂��B���̂悤�ɁA�W�F�l���b�N���[���ɗ��Ȃ��悤�ȏŁA�V���݂�Ȃɍs���n�点��̂́A���L�I�ł͂���܂���B�@

���܂����A�F�ی����x��Œ��ꒃ�ɂ��Ă��܂��āA�`�[���I��2��5�ޘ_�������āA����ł��Ƃ����܂�ƍl���ā@����悤�ł́A�I���͂قlj����Ƃ����C�����ĂȂ�Ȃ��ł��ˁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@?���N�`���͍�����ł������Ȃ�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B

���N�`���Ɋւ��Ă��A������Ɛ������ł��Ă��Ȃ��Ǝv����ł��ˁB�܂�ŏ��̍��A��X�͐V�������J�j�Y���� m R N A (���b�Z���W��? R N A )���N�`�����O��łĂA����ł�����x�̊��ԖƉu����������̂Ƒz�肵�Ă����̂ł����A�����ɂ͂����łȂ��Ƃ������Ƃ��킩�����킯�ł��B�ł�����A�܂��A���̃A�i�E���X�����g��������Ƃ��Ȃ�������Ȃ��̂ł����A���������������������ƍ����ɓ`����Ă��Ȃ��B

�R���i�Ɋ���������A����Ƀ��N�`����ڎ킷�邱�ƂŁA���Ɖu�������Ƃ��������Ă��܂��B���݁A�C�O�ł̓R���i���ȑO�قǗ��s���Ă��Ȃ��āA���{�����R���i�����s���Ă���̂ɂ́A���������ʂ��e�����Ă���\��������܂��B������A���������l���������ǂŋꂵ�܂Ȃ��悤�A�P�A�����Ȃ���A���܂����Â����āA��������ʂ芴�����I���Ȃ����Ƃɂ́A������u�W�c�Ɖu�̊l���v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂�������܂���B���Ƃ�����A���܂łǂꂾ���̊����҂����āA�ǂꂾ���R�̂��ł��āA�Ƃ����Ȋw�I�Ȍ������Ȃ��Ă����A�ȂǂƂ킯�̂킩��Ȃ����Ƃ������Ă���̂ŁA�R���i���n�܂��Ĉȗ��A���������Ȋw�I�ȃf?�[�̏W�ς����{�ł͂قƂ�ǂȂ���ł��ˁB���ꂪ���{�͉Ȋw�_�������Ȃ��Ƃ��A�����_���̋����͂������Ă���Ƃ������Ƃɂ��Ȃ����Ă��܂��B

�ł�����A���N�`���Ɋւ��Ă��A���N�`���̖����͂ǂ��܂ł��A�ǂ̂��炢�̐l�������łׂ��Ȃ̂��m�ɂ��������ŁA���Ö�̂��Ƃ�����ɓ���āA��̌��ʂ͂ǂ��Ȃ̂��A���{�Ƃ����ő�̍�����ŋ����̐��͏\���Ȃ̂��A�Ƃ��������Ƃ܂Ō�������ŁA������Ɛ����m�ۂ���Ă������A���N�`���ł��Ȃ��Ă�����A���̑���A�������ł��������ƃA�i�E���X������������̘b�Ȃ�ł����ǁA���̂ǂ���s���Ă��Ȃ��B

�R���i�Ƃ����V�����Љ�A�o�ϊԑ�ƂȂ肤��傫�Ȋԑ��O�ɁA�����͂��Ȃ܂܁A��T���Ԃ������ƎO�N�������A������Ƃ������ؑ̐������������Ȃ��܂܁A���܂��A�R���i�����ߏ��]������ߐ��̖�.��Ƃ����������A���d�Ƃ�������悤�ȕ����Ɉ�т��Đi��ł��܂��Ă���̂����ł͂Ȃ����Ɗ뜜���Ă��܂��B