�u�I�����C���E�I�s�j�I���v

�u�ݓc�͖��F�̃t�@�V�Y���v

�u��l�̊G�{�v

�u�H�̐ڎ�v

�u�����E�J���g�E�������v

�u�W���j�[�Y�E���U�E��������v

�u�Ȃ��ݓc�͂��݂ǂ��낪�Ȃ��̂��v

�u�����͑I�����ǂ��l���Ă��邩�v

�u�ݓc�������炷�o�ϐ��ށv

�u�@���̕ώ��v

�u�^���}���ߐŁv

2391.�ݓc�͖��F�̃t�@�V�Y���@ 9/6

����̓T���f�[�����i9.17�j����2���ł��B2���ڂ͊S�����������̂ŁA�������p�ƂȂ�܂������Ƃ����l�т��܂��B����A�T�ԕ��t�̍ŐV���ɂ͓ǂނׂ��L���͌�������܂���ł����B

�ؗ��̃J�E���^�[�E�W���[�i���Y���A�O���ĊJ���ƕێ�̋\�ԁA����

�c���m�̒ʂ�A�����E�_�{�O���ł͌��݁A�@���@�l�E�����_�{�ƎO��s���Y�A�ɓ��������Ȃǂ���̂ƂȂ�A�_�{����⒁���{���O�s�[��̌��đւ��Ȃǂ��܂ޑ�K�͍ĊJ�����v�悳��Ă���B�����A200���[�g���߂������w�r���� 2�����V�݂��A������d�˂�70 0�{�ȏ���̋������̂���邽�߁A�M�d�Ȍi�ς���������邱�Ƃւ̔ᔻ�̐��������B

�i�ڂ̑O�̌o�ϓI���v�̂��߂ɐ�l��100�N�������Ď���ĂĂ����M�d�Ȑ_�{�̎��X���]���ɂ��ׂ��ł͂���܂���j�B����ȏ��Ȃ�s�m����ɑ������̂́A3���ɖS���Ȃ�����{���ꎁ�������B�܂�����t��������v�攽��\�����A�l�b�g�ł͚삵�����̔��Ώ������W�܂�A����͂�������{���̎������ゾ�����Ǝv�����A�O���̍L��Ő���l�̐l�тƂ����ΏW����J�������Ƃ��������B�v�悪�i�߂Δ��̂���Ă��܂����X�̉��A��{���̉��y���t�ł��A���������ɉԂ�����ꂽ�W��ł́A�����Q���҂̑i���Ɏ����X�����B

�����A���̌v��̖{�����l����Ƃ��A�^����ɐ���������ׂ��҂����\���Ȃ킿�A�ێ�����̂���҂�������قƂ�ǐ���������Ȃ��̂͂ǂ��������Ƃ��B

�i�����j

�i���a12�N�Ɋ��s���ꂽ�w�����_�{�O���u�x�ɂ́A �������u�u�v�������Č����ƌ��A��d�ɂ���đ��c�������Ƃ��ڍׂɋL����Ă��܂��j�i�_�{�O���̗͂����̐X�тł͂Ȃ��A�_�Ђ́u����̓m�v�ł��B����̓m�Ɉ��������Ȏ��͎��R���q�̑ΏۂɂȂ�܂��B�����̂��̂��_�̈ˑ�Ȃ̂ł��j

�Ȃ�A�ʗd�ł͂Ȃ����B�u�����̐��_�v�Ȃ���̂���X�^�����A�킸��5�N�O�ɂ́u��������150�N�v�����j���Ő��{��Â̎��T�܂ŊJ���������̗�^�҂����́A�Ȃ������r�炰�Ȃ��̂��B���������Ɠ����̎�i�Ƃ��č\�z���ꂽ�ɂ����Ȃ����̂��`���I�Ƒ����Ƃ��������̂Ɉٗl�Ȃقǎ������A�I��I�v�w�ʐ����⓯�����̓����Ȃǂɂ͖ڂ������点�Ĉق�������҂����́A���̍ł����v�ȍ����ł��閾���V���̈⓿�ƁA���̈⓿���ÂՍ����̕�d�Œz���ꂽ�m�̔j��s�ׂɁA�Ȃ��ڂ������点�čR�����Ƃ��Ȃ��̂��B

�z������ɁA�����̐��_��獑�̂��Ƃ��������̂́A�ނ�ޏ���ɂƂ��Ă��s����`�I�Ɏg������������ւɉ߂����A�ĊJ���v���i�߂铖���҂ł����閾���_�{���͂��߂Ƃ��A�v�͋��ׂ��̕����D�掖�Ȃ̂��낤�B

�i�����j

���Ƃ���A�����V�c�̈⓿���Â����̕�d�ƌ��ɂ���Ēz���ꂽ�Ƃ�������̓m���A���ׂ��ړI�̍ĊJ���ō��������j��Ă��܂��A���ꂪ�������`����獑�̂��ɌŎ�����א��҂�ǐ��҂����̃j�Z���m����Y�قɕ����؍��ƂȂ�A�ՂɌ����w�s���́u���{�I�ێ�v�̎���������W�ɂ��Ȃ邾�낤�B

�R�����g�F�i�����炭�x�T�w�����́j�^���}���͊��S�ɗ]�v�ł��B���Ă�����Α��ɂ�����ł��ꏊ�͂���͂��B���r�m���̎���̂���]�Óc�ł������B

���a�j����̌x���A��5��A�g�c�q�_

�ۍ㐳�N���A��R�g��l�Ԃ̊�Ŕᔻ���悤�A�ݓc�����͖��F�����̃t�@�V�Y���A����

���{�����Ɣ����ꗘ�́A���a�j�̉��[����������A�T�����d�˂Ēz�����Ǝ��̎�������A���q���̐펞�̐��v��u�O����v�̊댯�����������ȂǁA���{���ĂьR���D��̎Љ�A�R���哱�̑̐��ƂȂ�A�푈�̂ł��鍑�ɕϖe�����˂Ȃ������ɖڂ����点�Ă����B

���̓�l���S����A���܂₱�̍��͊ݓc�����̂��ƁA��p�L�������A�����J�̑Β����헪�ɒǐ����đ�R�g��i�߂悤�Ƃ��Ă���B�������A�R���͈�ӓ|�ł͂������Đ��U���� ���˂Ȃ��B���{�Ɣ������c�������X�̌����ʂ��āA�R���c�����j�ǂ����������a�̐푈�̗��j���猻�݂ւƋ����Ă���x�����A�m���ɕ�������B

�A�ڂ���߂�����ɂ�����A�����Ƃ̏��a�j���߂���Βk���������A�푈�̌��҂ւ̒O�O�Ȏ�ނƎ����������d�˂Ă������a�j�����̑דl�A�m���t�B�N�V������Ƃ̕ۍ㐳�N���ɁA������ӂ܂��ď��a�j����w�Ԃ��Ƃ̈Ӗ��𒆐S�ɘb�����B

�u���{��1868�N�i�������N�j����1945�N�i���a20�N�j�܂�77�N�̖�ɁA1885�N�̑�ꎟ�ɓ��������t�̒a���ȗ��A�ق�10�N�����ɐ푈�����Ă��܂����B�����푈�A���I�푈�A��ꎟ���E���A�V�y���A�o���A���B���ρA�����푈�A�����m�푈�Ȃǂł��B�����푈�̓����A�߂���������ƌ�����K�v������܂��v

�\���̉߂��̌����́A�ǂ��ɂ������̂ł��傤���B

�u�R�����w�������̓Ɨ��x��U�肩�����A�����̏�ʂɗ����ČR���哱���ƂƂȂ����̂͂������̂��ƁA���{�I�ɂ́A�푈�����Ƃ̍ő�́w���ƁA�c�ؕi�ځx�Ƃ������Ƃł��B���Ă̐�i�鍑��`���Ƃ͈قȂ�A�㔭�̓��{�ł͎��{��`�̔��B���鍑��`���Ɍ��т����̂ł͂Ȃ��A���Ƃ��܂��鍑��`�����ĕx�������A�H�Ɨ����A���{��`�̔��B�ւƐi�݂܂����B

�����푈�ȗ��A�폟�Ŕ���������A�̎m�̊g��Ǝ������D��������ƁA�푈���x���ɂȂ���������͂������̂ł��B�w�푈�ׂ͖���x���̂ŁA�ߑ���{�͐푈�����Ƃ́w���ƁA�c�ƕi�ځx�ƍl�����킯�ł��B�R�l�͂��̐푈�̎���Ƃ��ċ����������������B�푈�ɏ����Ĕ�������̓y�邱�Ƃ��A�����ւ̕���ƍl�����B�����āA�푈��~����悤�ɂȂ����̂ł��v

�\�������ŏI�I�ɂ́A���̌R�l�����́u���Ɓv�͑���ȋ]�����Ƃ��Ȃ��Ĕj�]���܂��ˁB

�u�푈�͌R�l�́w���ƁA�c�ƕi�ځx����������A���{�R�͖��d�ȍ��ł��A�푈�ɏ��܂ł�낤�Ƃ���B�Ƃ��낪�A��Ќo�c�ɂ��Ƃ���A�����v�Z���B���A�}�[�P�b�g����������������A�|���ׂ������Ƃ̓������������Ă��܂���B�{�Ђ̃G���[�g�Ј��i��{�c�Q�d�j�́A��ʂ������邽�߂ɂ͋]�������Ƃ킸�A�O���̉c�ƕ��L�i���m�j���g���̂Ă̏��Օi�������܂����v

�\���ꂪ�܂��ɌR���哱���Ƃ̓����������킯�ł��ˁB

�u�R���w���҂ɕ��m���ЂƂ�̐l�ԂƂ��Č���ڂ������Ă����̂ł��B��⋁i�⋋�j�ȂǍl���悤�Ƃ����Ȃ��헪�A�ʍӂ���U���ɓ�ꂫ���Ă����푈�w���c�B�R���w���҂����m�⍑����l�ԂƂ��Č��Ȃ��̂ł�����A���m�������������ɐl�ԓI�����������A�N���������X�̐l�тƂ����m�̂悤�Ɉ����āA�c�s�s�ׂȂlj��Ƃ��v��Ȃ��Ȃ�̂����R�������ł��傤�B������A���̓����������A�߂����J��Ԃ��Ȃ����߂ɗ��j�̋��P���o���Ȃ���Ȃ�܂���v

�[�c�������� �߂����J��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����_�́A������������L����Ă����Ǝv���܂����B

�u�������P��̌�����ȂǁA���a�̐푈�̎���Œm���Ă������������ �������푈�Ƃ�������ȃo�J�Ȃ��Ƃ��x�Ƃ���Ă͂����Ȃ��A�Ƃ̎v�������������Ă��܂����B�����珺�a�j��[���T���āA�ǂ�ȃ^�C�v�̐l�Ԃ��w���҂ɂȂ�A�����ɂ͉����v�����ꂽ�̂��A�Љ�͂ǂ��敾�����̂��Ȃǂ𖾂炩�ɂ��Ă������̂ł��v�B

�i�����j

�\��������Ƃ̋����� �w���@��S�N�������x������܂����A���@9�����͂��ߓ��{�����@�����������Ƃ̏d�v�����A���炽�߂Ă����������������B

�u��͂�100�N�A���Ȃ킿1���I�����@����������A�ЂƂ̍��ƈӎv�ƂȂ�A�d�v�Ȗ�肪���N����邾�낤�A�Ƃ����̂��������̋��ʂ̍l���ł����B����́w��Ԋ��̎v�z�x�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��Ԋ��Ƃ́A��ꎟ���E���Ƒ���E���̊Ԃ�21 �N����w���܂��B�h�C�c�͑�ꎟ���E���Ŏ��������̂�S���A�푈�Ŏ��Ԃ��Ƃ����l�����������B�܂�푈�Ŏ��������̂�푈�Ŏ��Ԃ��Ƃ������̂ŁA���ꂪ�w��Ԋ��̎v�z�x�� ���B�q�g���[�̐����͂܂��ɂ������Đ��܂�Ă����킯�ł��B

���{��1945�N�ɑ�ꎟ���E��킪�I����ĈȌ�A�푈�����������R�����@�ł�����{�����@�̂��ƁA�푈�Ŏ��������̂�푈�Ŏ��Ԃ��Ƃ����ӎv�\�����������Ƃ͈�x������ �܂���B����77�N�ԁA�w��Ԃ̎v�z�x���������ɂ����킯�ł��B���ꂪ���̍��̌ւ�ł���A���ێЉ�ň��̐M���Ƒ��h���������Ă������R�ł�����Ǝv���܂��v

�\���@��100�N�������A���E�ւ����M�ł���ЂƂ̕����ɂ��Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł��ˁB

�u10�N�����ɐ푈���J��Ԃ����ߑ���{77�N�̗��j�̋��P���ӂ܂��āA���{�͌����ČR���哱���ƂɌX���Ă͂Ȃ炸�A�푈�Ƃ��������I�I���͂��ׂ��ł͂���܂���B

�푈�E�R���Ŏ��������̂�푈�E�R���Ŏ��Ԃ��Ȃ��Ƃ������ƈӎv�����������邱�ƁB��������ƓI�ڕW�Ƃ���A���E�ɗ�̂Ȃ��������̍��ƂȂ�̂ł͂Ȃ����B���@��100�N���������Ƃ́A���̑b����Ȃ����B������������Ƙb���܂����ˁv

�\�������A���ܓ��{�ł́A���̂悤�ȍ��ƈӎv����������������Ƃ͋t�̓��������܂��Ă��܂��B�A�����J�̐푈�ɉ��S����W�c�I���q���̍s�g��e�F�������{�����ɑ����āA�ݓc�������G��n�E�G�����U���ł��钷�˒��~�T�C���Ȃǂ�ۗL�����R�g��i�߂悤�Ƃ��Ă��܂��B�����������ɏ����Ă��܂��B

�u���@��100�N���������Ƃ�j�Q������͉̂����Ƃ����A���@�̍������ł��B�ݓc���t���t�c���肵���w�h�q3�����x�i�w����3�����x�j�̓G��n�U���\�͂Ȃ�Ă����A���h�q�̊�{�I�Șg�g�݂������A�푈��U���A�g�傷��낤�����z�B����͌��@��100 �N���������_�ɑ��钧��Ƃ����܂��B

�~�T�C���œG��n��@���Ƃ������A����Ő푈���I��̂ł͂Ȃ��A�@�����Ƃɂ���Đ푈���g�債�Ă����킯�ł��B���������헪�_�A�푈�_�����ЂƂ����邱�ƂȂ��A��͂��Ș_ �������ɂ͗��_���܂����B

����������ł̐������Ȃ��A����I�Ɍ��߂Ă��܂��B�����܂ō����͂Ȃ߂��Ă���B����Ȗ��ӔC�Ȏw���҂����C�Ŗh�q�_��f���Ƃ������Ƃ̕|���������܂��B�����o�ȃt�@�V�X�g�Ƃ����ׂ��Ȃ̂����m��܂���B

�N�w�҂̒ߌ��r�܂���ƑΒk�����Ƃ��ɁA�ߌ����w�����`�Ƃ������x�E�V�X�e���������̔敾�A�`�[�������Ƃ��ɁA�t�@�V�Y�����o�Ă���̂͗��j�̏K������x�ƌ���Ă��܂������A���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��ˁB

�ݓc�̂��̂̍l�����A�����I�ȐU�镑�������Ă����ƁA���{���̍�����A�������ȑ�O�̎��́A��������c�_�݂����Ȃ��̂ōς܂��Ă��܂����Ƃ�������ɓ����Ă���悤�Ɏv���܂��B

�ݓc����́A���F�����ł��邪�䂦�ɕ|���l���Ƃ������������܂��ˁv

�\���{���͊t�c����Ƃ��������ŁA�W�c�I���q���̍s�g�e�F�ւƌ��@���߂�����I�ɕς��܂������A���̓ƑP�I�Ȏ�@���ݓc���p���ł��܂��B����Ό��@�Ɨ�����` �̊O���Ɏ��������������Ă���悤�Ȋ��}�Ȃ̂ł��傤�B�S�\���ɐ����Ă��邩�̂悤�ɂ��݂���B����͂�͂苰�낵�����Ƃł��ˁB

��O�A�R���́u�������̓Ɨ��v��U�肩�����āA���@�Ɨ�����`�̊O���ɗ����A�\�����Ă䂫�܂����B����ƒʒꂷ����̂��������܂��B������������ɂ��āA���������������Ă���ꂽ��A�ǂ̂悤�Ȕ����������Ǝv���܂����B

�u���������̎����������A�����ɁA�w�ݓc���Ă����͎̂v�������t�@�V�X�g���ȁx�Ƃ����悤�Ȍ��o�Ă���Ǝv���܂��ˁB��������͑̌��h�A���邢�͐��㊴�}�h�Ƃ����̂��ȁA�����g�̐푈����̑̌������_�ɂ���̂ŁA�G��n�U���ȂǂƂ��������Ȃ��ƂC�Ō����邱�ƁA���̐����������ׂ��قnjy���ł���A�\�ʓI���Ƃ������Ƃɑ��閳���o�������āA������āA�����炭���ϓI�ɁA�w���������͊�˂���ȁx�Ƃ����悤�Ȍ������������ł��傤�ˁv

�i�ȉ����j

�R�����g�F�����`���`�[���������ɁA�t�@�V�Y���������B�Ƃ��낪��Ԑg�ɟ��݂Ă���͂��́i�h�C�c�Ɓj���{�ŁA�܂��������Ƃ��J��Ԃ���悤�Ƃ��Ă���B

���������������́A�ꌩ�댯�����ɂ͌����Ȃ��Ƃ��낪�A�{���Ɋ�Ȃ��Ƃ���Ȃ̂ł��B���́A�ݓc�����t�@�V�X�g���Ƃ������ړI�ȕ\�����A�ۍ�E�g�c�����������Ă��ꂽ���ƂɊ��ӂ��Ă��܂��B�i�`�X�̂��������K���ׂ����ȂǂƂ����V�Q�̃g���f���W�W�[�i�������j������̂ŁA���������茩�߂����Ƃ���ł����B

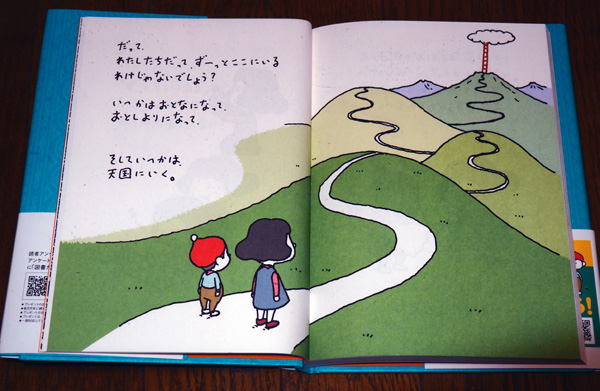

2392.��l�̊G�{�@ 9/7

����̑O�����͐V�����̌�ē��ł��BTV�ԑg�ł�����Ă���̂ŁA�����m�̕��������ł��傤���A���V�^�P�V���X�P�́u�������ƃ����v������ł��B�o�̃������ƒ�̃������A�l���Ƃ͉����A������Ƃ͂ǂ��������Ƃ���b�������܂��B���̓�l�̖��O�̓��e���ꂩ�痈�Ă���A�������g�E�����i memento mori�j�Ƃ́u�����������K�����ʂ��Ƃ�Y���ȁv�u�l�ɖK��鎀��Y��邱�ƂȂ���v�Ƃ������Ӗ��̌x��ł��B�������̊G�{�͍ŏ������l������ɓ���ď�����Ă���̂ł��B��l�����̊G�{�Ƃ��āA�X���Ŏ�Ɏ���Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B

�u�������ƃ����v���V�^�P�V���X�P�@KADOKAWA���s�@1600�~�i�ŕʁj�ł��B

2393.�H�̐ڎ�@ 9/10

���{�������Ґ��̌��\���~�߂Ă��܂����̂ŁA�R���i�̊�����

�����ς蕪����Ȃ��Ȃ�܂����B����͐��{�ɂƂ��āA�s���̈�������

�o���Ȃ��Ƃ����A�����̑ԓx�ł��傤�B

�Ƃ��낪�A���ۂɂ͊����͎��܂�C�z�͂Ȃ��āA�x�Z����w�Z�������o�Ă��܂��B

�V���ȕψي�������Ă���A����ɑR���郏�N�`�����J������܂����B

�Ƃ͂����A�������3�N�������ǂƕt�������Ă��āA��p���|���������A�S�g�Ƃ��ɔ敾���A

�����R���i�Ƃ̕t�������͑�R�Ƃ����̂��U�炴��S���ł��B

�ȑO�ƈႤ�͎̂��Ö��邱�Ƃł����A�A�����Âɂ�1��6�|9���~�|����܂��B

������̓��N�`��6��ڎ�ɁA���������āA�n�C�u���b�h�Ɖu���o���Ă���͂�������

�������S���Ǝv���A���ɂ��炸�B����������^�����g���o����A��t������܂ł�

���N�`���ڎ�ł͐V�ψي��ɂ͏\���Ȍ����ڂ��Ȃ��A�ŐV�̃��N�`���̐ڎ�𐄑E�����

�����Ă��܂��B

�����̂��ƂɑΉ��͈قȂ�܂����A�S�N���Ώۂɂ����H�̐ڎ팔���A

�����̂��瑗�t�����\���͂���܂��B

�H�̐ڎ�ɂǂ��Ή����邩�͊F�l����ł����A�ȑO�������d�Ăȕ���p��

�ւ��āA�����ɐ��{�͐����ȉ��o���Ă��܂���B���{�����ł��A

���N�`���ڎ킪������3000�l���S���Ȃ��Ă���̂ɂ��ւ�炸�ł��B

����œ��{�̎��҂̑�����7��5��l�i5�����݁j�ł��B���E�ł�553���l�ł��B

�k�Ђ�A�R�Ύ��ǂ���ł͂Ȃ��A�ߔN�ł͍ő�A�ň��̍ЊQ�Ȃ̂ł��B

�C���t���Ɠ����ɂȂ�������i5�ށj�A��͐S�z�����ɁA�N�Ɉ��̃��N�`��

�ڎ�łƂ������{�̌����́A�H�̐ڎ�𐄑E�����t�Ƃ��A�j���A���X��

�قȂ�̂ł��B

�Ƃ������Ƃ́A�u���ԁv�́A��ɍŐV�̃��N�`���ڎ킪�K�v�Ƃ����i�K����

���܂�o�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B������ň��S�o����悤�ȃp���f�~�b�N��

�ɂ͖��������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O���c��܂��B

�X�ɂ�������A���{�l�̎��R�Ɖu�͖���51%�ł���A���S����70%��

�B���Ă��Ȃ��̂ł��B

���{�������u�I�������ɂ���v�̂ł͂Ȃ��āA���ۂɃp���f�~�b�N����������܂ŁA

������ƌ��͂���̂��A����ׂ��s���i�ƈ�ÊW�ҁj�̎p���ł͂Ȃ��ł��傤���B

�Ƃ͂����A�H�̐ڎ�ɂǂ��Ή�����邩�́A�F�l���̂����f�Ǝ��ȐӔC�ł��邱�Ƃ́A

���X�\���グ��܂ł��Ȃ����ƂƑ����܂��B

�Ȃ��F�l�̏H�̐ڎ�̔��f�̂��߂ɁA�R���i�W�̏������L���܂��B

�E���N�`���ڎ팔�̑��t�J�n�B

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/a9bb636479b8e10b4e7fe5be99649b6498a81f8c

�E�s�����ɂ����ʁB

https://news.yahoo.co.jp/articles/e1804fb7ca94108f5c60da96b40aa422631951a4

�E��i�������ψي��B�Q�Ă��A�������A���f�͋֕��B

https://news.yahoo.co.jp/articles/d40366fbe77a3154bd56614a7bd27be5e8a73fd2

�E���̏Ǐ�̓����B

https://news.yahoo.co.jp/articles/d387ec1fd38a12e9657a091d0b668ae9e4cd760f

�R�����g�F�P�ȂǂŁA�ȑO�Ɠ����B�P������}�X�N���p�͓��R�B

�E���q�D�q������B

https://news.yahoo.co.jp/articles/ab4d8d65f90f5f14807d252e711269a894634803

2394.�����E�J���g�E�������@ 9/13

����̓T���f�[�����i9.24�[10.1�j���琔���ڂ����Љ�܂��B

�@�T���f�[���]�u���h�ƌ������߂���o�L�ڂ͂قƂ�ǖS���̐}���v�����O����

�i�O���j�����������������͎�X�̈��S��H�������Ă��\���ɍ̎Z���Ƃ��Ƃ����o�c���f�̉��A�ĉғ����i�߂��Ă����͂��ŁA�Ȃ�R�X�g�͓d�͉�Ђ����S���ׂ��ł��낤�B���̍��̓d�͊֘A�̏����x�́A�{���̎�|����̈�E�ȂLj�ڂ��ɂ��Ȃ��o�Y�ȂƓd�͉�Ђ̊ߋ�Ɖ����ċv�����B�݂��ɓ�ꂠ���A�����ꂠ���A�N���ߍ����̂̐ӔC�����Ȃ��u�ł���߁v���������J��Ԃ���Ă���B

�A�ؗ��̃J�E���^�[�E�W���[�i���Y���u�J���g�𐭎����p����D�_�v����

�i�O���j�ꕔ�ł͔����I�Ƃ��̂���铝�ꋳ��̂悤�Ȕj��I�J���g���A���̍��̐��E�h�͂Ȃ���������A��X�Ɩ������_���Ă����̂��B���m�̒ʂ�A�擱���͌��̑e���E�ݐM��������A���ɂ́u�����v�����ߓ_�Ƃ����؍��R�������Ƃ̐[���ւ�肪����A�ď��@�ւ̎v�f�Ȃǂ������ɍ�p���Ă͂��Ȃ��������B

��������Ă��̍��ɗd����������A�슴���@�⍇���������Ƃ��������X�̈ٗl�Ȋ��������x���Љ��艻�������c���߂����ẮA�x�@���ǂ��{���ɏ��o���C�z�����������Ƃ��������B����1995�N�A�x���������������c�Ɋւ���L�͂ȏ����W�ɒ��肵�A���������ꂪ�A�u�����̈ӌ��v�œڍ�������ꂽ�̂����͖ڌ������B���c�N�Nj����Ă����L�c�F�������قړ������A�������ɐڂ��Ă���Ƃ����B

�������̍ۂɋ��c�ւ̋����{�����s���Ă���A���̎��_�ŋ��c�̔��Љ�I�����ɋ���ȃu���[�L��������ꂽ�B�\��A�����e�E�����j���l����j��邱�Ƃ��Ȃ��A�⍦���̂点�邱�Ƃ��Ȃ��A�������̂��̂��N���Ȃ�������������Ȃ����A�Ђ���Ƃ���A ���c�̊֗^�������ꂽ���d�厖���̈ł̊W���J����ꂽ�\�����炠�����B�ł́u�����̈ӌ��v�͒N���Ȃ��������̂��B

�����悤�Ȃ��Ƃ́A���c�����̕ύX�����ۂɂ����Ă͂܂�B�ȑO���狳�c���]�݁A�������F�߂��Ȃ��������̕ύX���A�u�ꋭ�v��������2015�N�ɓ˔@�F�߂�ꂽ�̂͂Ȃ����B���c�[���������獷�z���Ă����炵�������ƍ��킹�A�E�h������ ���c�̝፧�������ɓ������̂ł͂Ȃ����B���������^���^�f�̐��X�́A�Ռ��I��������1�N�ȏオ�o�������݂ł��Ȃ��A�S���^�������炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B

�i�ȉ����j

�R�����g�F������t��������A���c�̖��̕ύX�����̕��ȑ��͉����ł��B

�B�q���Y�̐����_�u�����鏈�����̊C�m���o�ŐV�������a���v���o�����v����

�i�O���j����Ȑ̂̎���ˑR�A�v���o�����̂́A�����d�͕��G�� 1�����Ŕ��������A������u�������v�̊C�m���o��肪�����Ԃ�C�ɂȂ��Ă��邩�炾�B�����̖Ҕ����͖T��ɒu���Ƃ��āA�u���o�v�́u�ŗǂ̍�v���낤���B

��́u�V�������a�v�Ŋw�̂́u�i�L�Q�����͈��S�ȔZ���܂Ŕ��߂�ƁA�Z���I�ɂ͉e���͂Ȃ��Ƃ��Ă�)���͐H���A���ȂǂŒ����Ԃ������ėL�Q�����̔Z�k����v�Ƃ��������ł���B�C�m���o�𑱂���ƕ��ː������̑��ʂ��ǂ��Ȃ邩�B�����͐i��ł��Ȃ��B

�����d�͂Ɛ��{�́u�C�m���o�v�ȊO�� ��ֈĂ�������Ă��Ȃ��悤�����A���Ƃ���́u��^���S�^���N�ł̕ۊǁv��u�����^���ʼn��v�Ȃǂ̑I����������Ă���B���̂܂܊C�m���o�𑱂��Ă����̂��B

�i�ȉ����j

�R�����g�F�������������𑱂���n�������~�߂邱�Ƃ��挈�ł��B�ȑO�ɂ͘F�̎���̓y��Ⓚ���āA�n�������R��Ȃ��悤�A�ǂ������@����������Ă����悤�ɋL�����Ă��܂��B�Ƃɂ����f�u�����₷���@���A�Ȋw�̑��͂������Č�������ׂ��ł��B�Ȃ��ȉ��͊֘A�L���ł��B

�E�ݓc�����̍����^���Ɉ�a���B

https://www.tokyo-np.co.jp/article/276715

�R�����g�F���Ƒ������@�̂��肩�B�v���X�́u���]�v�Â���ɖ�N�̐��{�B

�C�u���ʂ܂Ŕ���i����I���c��O�̑s��푈�̌����ė~�����v�q�d�ĘY����

�i�O���j

�푈�̑S�ĂɈ�т���͖̂��̌y��

�i�ȉ����j

�R�����g�F�܂��ɂ��̈ꌾ�ɐs���܂��B

2395.�W���j�[�Y�E���U�E��������@ 9/14

�V���Ɍf�ڂ���Ă���T�����i���t��V�����j�̍L���i�d�ԓ��݂̒邵�L���̐V���o�[�W�����j������ƁA�ȑO�͋����ÁX���������Ƃ����邪�A�ŋ߂ł͂ނ��낤�肵�Ă��܂��B��O�����Ȃ̂ŁA�S�V�b�v��ǂ��͎̂d�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�]��ɂ����ߑ����Ɗ����邩��ł��B��������̃t�H���[���Ȃ��A�Ƃ��Ă͖��ӔC�ł��B

���t�͍ŏ��ɃW���j�[�쑽��̐����Q���������A�W���j�[�Y���͖��_�����̍ٔ����N�����A�ō��ٔ������s���A���ǎ��ۂɖ\�͂����������Ƃ�������܂����B�Ƃ��낪���̎������ǂ̃��f�B�A�����グ���i���_NHK���j�A���ɂ��̎��_�ŎЉ�I���ق��s���Ă���A����ȏ�̔�Q���N���Ȃ������ł��傤�B�Ƃ��낪���肸�Ɋ쑽��͐��ƍ߂��J��Ԃ��܂����B����͐��_�a�ł��B

�ٔ��ɏ������̂ɁA�Ȃ����t�͂��̌�̊쑽��̖\�������Č��ʂӂ�������̂ł��傤���B�Ï��ʂ��āA���炩�̗�����ł��������̂ł��傤���B�ł��P���ȉ��߂́A���t�����̎����ɒP�ɖO�����i�����������Ȃ��Ȃ����j�A���̓j���[�X�o�����[���Ȃ��Ɣ��f�����Ƃ������������藧���A�Љ��Nj����闧��Ȃ�A�r���œ����o���̂́A�����ɂ��s���R�ł��B��ɃZ���Z�[�V������ǂ������邪�A�Љ�`�ɂ͑S���S�͂Ȃ��ƂȂ�A���t�̓W���[�i���Y���̖��ɒl���܂���B

�V���Ɏ����ẮA�E���I�ȉ��l�ςŋL�����т���Ă���̂ŁA���͂��]�����L�ۂ݂ɂ���̂͋ɂ߂Ċ댯�ł��B��O���́A���̎��ڗ��ĂA����ł����Ƃ����i���r�m���ɂ������j���l�ςŕҏW����Ă���̂ł���A��O�����Ă��A�ꎞ�̍D��S�������邾���ŁA�Љ��ǂ�������ɂ͗����Ȃ��̂ł��B�T�Ԓ����́A���ł͂܂Ƃ��ȕ����������A���{�ւ̜u�x�����������A�������p���ɂȂ�܂����B���������Ӗ��ŁA�B��c���Ă���ǐS�I�ȏT�����̕M�����T���f�[�����ł��B

�Ȃ����̏����Ĉꌾ���������̂́A����͏��N�ւ̐��\�͂̎����ŁA��Q�҂͐S�g�Ƃ��������A��Q�҂��A�����̏ꍇ�i�����͏����^�����g�j�ł́A�����傫�����鐔�̐���Q���N���Ă���\���������Ƃ������Ƃł��B���̏ꍇ�ɂ͒j�q�ƈقȂ�A�D�P���܂߂���������܂��B�����������̏ꍇ�́A�ē�v���f���[�T�[�����łȂ��A�����[�����W��v�����Ă��邱�Ƃ��\�z����܂��B

�]���ăW���j�[�Y���ɒ[���������Q�̖����A�����Ŕ[�߂Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A�|�\�E�ɂ�����A�S�Ă̐��ƍ߁A����Q�ɂ��āA�������Ȃ����ׂ��Ȃ̂ł��B���{�𐫗~�ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�i�ʂƐl�i�Ɛ��C��ۂ��Ȃ���A���{�l�ȑO�ɐl�Ԃł͂Ȃ��Ȃ�̂ł��B�Ȃ��č��ł́A�啨�v���f���[�T�[�̐����Q�ɂ��āA�n���E�b�h�Ŏ��b���f�扻����A�q�b�g���܂����B�������{�ł��A����ȉf�悪�o����A���̎��ɏ��߂āA���{�l�̕p���ƎЉ���A���E�Ō�������邱�ƂɂȂ�ł��傤�B

������O��Ɉ��������A�T���f�[�����i9.24-10.1�j����2�̋L�����Љ�܂��B

�u�ݓc���U�헪���W���n�ȃ��P�v���t�����E�����}�����l�����Ă��ɐ��A��ؓN�v����

�i�O���j�t���o���҂̎����}�y�e�����c���͑������U�����A�Ӑ}�����������[�N�Ƃ�����ł������B

�u�����Ȃ���肽���̂͂Ƃɂ������ŁB�I��������Ɨ^�}�͑��ł�B������A���ł��������瑁���I��������Ă��炢�A�I����ɑ��ł��������B6���̒ʏ퍑��I���̉��U��ɗ��Ő���A���z���Ă����\�������Ȋ�����������c���B������ɂ���N���ɑ��I��������Ăق����B�w�H���U�x��ɍ���Ă���̂͂���Ȏv�f������v

�i�����j

�i�����}�c����n���w����ɂ��ƁA11�����U�A12��10�����J�[�Ŋm��B�w���10���I���ň�U�������Ă������A����������āA12���I���ő̐��𗧂Ē������j

����͌����}����̓I�ɏ�����Ă��邱�ƂɐM�ߐ�������B

�i�����j

�����}�x�e�����������B

�u���݊�����̂͂܂������B�w�i�ɂ���͓̂����������B���{�ېV�̉�������I���Ŋ��̌����̉��ɑΗ����𗧂Ă邱�Ƃ����߂��B�����������킢�ɂȂ邪�A�����͂����Ŏ����̎x�����ق����B�܂��ŋ߁A�����̊����ɂ͐�������̂��߁w��}�f���A�ېV�⍑�������A�������Ɉ����������x�Ɠ����n�߂Ă���҂��o�Ă����B�����Ƃ��ẮA�A���̘g�g�݂���O����Ă͍���B�����A�������łɃL�[�v���Ă��������B�����������̎x���� ��ق����B�o���̕��݊��ɂ͂���Ȕw�i������v

���̉�������ŁA�������m�F���������������u12��10�����J�[�v�ƌ��Ă���B����ɁA�����������B

�u9�����U�E10�����I���͐l�������A���̓��t���������̂����������A�I���Ƃ������ƂɂȂ�B12���Ȃ�A�Վ�����ŃK�\������d�C�E�K�X��Ȃǂ̕⏕���̌p����A�����I�ȕ�����������߁A�����ꋳ��̉�鍖��ߐ��������f���A���܂������ē�����]��k�Ȃǂ������ł���A�\���ɃA�s�[�����������ł̑��I���ƂȂ�B�w�������ł��邵�A����͌�����������v

�i�ȉ����j

�R�����g�F���TV�ɏo��ƌy�����ڗ����܂����A�j���[�g�����Ŋm�x�̍��������W���[�i���X�g���Ǝv���܂��B������l�D�G�Ȃ̂͌㓡����ł��B���͍���̏��̊O����b�C���ŁA�ݓc�����������̈ӎv�m�Ɏ������ƍl���Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A���߂̉��U�͂Ȃ��Ƃ����̂��i�f�l�́j���̌����Ăł��B

������̋L���́A�q�d�ĘY�̃j���[�X�őO���A�����Ɣ����̂̈ŁA�����ĉғ����猩����j�J���V�i���I����

���̒j�A�ǂ��܂ł��̂��낤���B�ݓc���Y�����̌����E�G�l���M�[����̑�]���ł���B �����Ċ��p�ɂ���قǔM�S�ł͂Ȃ������͂����B���ۂɎA�C�����2021�N10���ɂ́A�u�����_�ł͌����̐V���݂͑z�肵�Ă��Ȃ��v�Ɩ������Ă����B

����͈��{�W�O�A���`�̐����̘H�����p��������̂ł��������B���{������14 �N4���A�������u�y�[�X���[�h�d���v�i����I�ɔ��d�ł���d�͌��j�ƈʒu�Â��Ȃ�����u�ˑ��x���\�Ȍ���ጸ����v�Ɩ����A�������͂���P����ƂƂ���20�N10���A50�N�܂łɉ������ʃK�X�̔r�o�������[���ɂ���u�J�[�|���j���[�g�����v��錾�����B���Ƃ��ꌾ���ς��Ȃ��\���Łu�����̐V���݁v��ے肵�Ă����B

���̊�{����̓]�����\�ʉ������̂��ݓc�����ɂȂ���8�J�����22�N6���������B�o�ρE�����^�c�Ɖ��v�̊�{���j�������u�����̕��j�v�ŁA�����Ɋւ���\�L��O�N�́u�\�Ȍ���ˑ��x�ጸ�v����u�ő�����p����v�Ɛ�ւ����B

��������͈�C�萬�������B���҂̏�́A�E�Y�f�Љ�ւ̈ڍs��ڎw�����{�́u�O���[���E�g�����X�t�H�[���[�V�������s��c�v���g��ꂽ�B���N8 ���A���猴���̐V���݂ɂ��Č�����i�߂�l����\���A�������̎葱�����o�āA���N2���ɂ́A�����̐V�K���݂�60�N����^�]��F�߂邱�Ƃ荞��{���j���t�c����A��̒ʏ퍑��ł͊֘A �@�Ă𐬗��������B

�w�i�ɂ́A�E�N���C�i�푈�ɂ��G�l���M�[�����̕N����E�Y�f�̍��ی�������������낤�B�����A����悠���̑�]���A�o�Y�Ȋ��������āu�_�����������v�ƌ��킵�߂��B���̐�����w�i��8��24���ɂ͗��܂�ɗ��܂������̌����̕��˔\�����������̊C�m���o�� ���ݐ����B�݂̂Ȃ炸������c�Ԃ����X�ɂ��g�y�����Ă���B�R������֒����A�g�p�ς݊j�R���̒��Ԓ����{�݂̗��n���������ꂽ�B������̎����̂ɕ⏕���ƈ��������ɉ���d����S�킹��A�������A���������ŃJ�l�����炦��A�Ƃ�����d�ɔ�ϗ��I�ȎD���s�������������B

���{�A�������ł��ł��Ȃ��������q�͐���������]���B�Ȃ��ݓc���ɂł����̂��B�ݓc���߂ŁA�o�Y�Ȏ��������A�����d�͎��s���������߂����Ƃ̂��铈�c���M���鏑���̉e�����傫���Ƃ���邪���ꂾ�����B�����Ĉ�̂���͂ǂ��ɍs�����̂��B�i�����j�W���[�i���X�g�̓c������N�������o�Y�Ȋ����̌É�Ζ����Ɏ������B

�c���@�������ǂ��݂�H

�É�@��������ɂ��ẮA���{�����ȍ~�A�ϋɓI�ɉR�����Ƃ͂��Ȃ��B�ł��厖�Ȃ��Ƃ��킴�ƌ���Ȃ��̂ŁA�Ԉ�����������i�ށB�g���`�E���������ł��Ȃ��A�ƌ����Ă�������ȊO�������ł��Ă���Ǝv���悤�ɂȂ�B�������ɂ̓g���`�E���ȊO�̊j����i��l�ȉ��Ƃ��āj�c�����Ă���̂ɂ��ꂪ�N���[�Y�A�b�v����Ȃ��Ȃ�B

�c���@IAEA�i���ی��q�͋@�ցj�̂��n�t�����B

�É�@���̑g�D�́A�j���@�����鐳�`�̖����Ɍ����邪�A���̖{���͊j�ۗL5�卑�̌��v�����A����ȊO�̍��ɂ͌��q�͂̕��a���p��������A�܂�A�������i�̂��߂̋@�ցB������A �p�F�H���̈�ł��鉘���������̊C�m���o�Ɂu�m�[�v�Ƃ͌����Ȃ��B�{���Ȃ�W HO�i���E�ی��@�ցj�⍑�A���ĂсA�ꂩ�����Ă��炤�ׂ��������BIAEA �́A���d�̎���ǂ݁A���d������ꂽ���������A���v�������A�ƌ����Ă���ɂ����Ȃ��B

�c���@�������Ҕ������B

�É�@�\�z�O�ŊO�𐭍�̎��s���ƌ����邪�A�����猩��Ίݓc�����͂�������ɗ��p�����B��A�̌R�g����ŏK�ߕ��ƍفA�������Ҙ_�̃C���[�W�����s�����Ă��������ɁA���̒������呛�����Ă��邾�����Ɩ����⏬�����邱�Ƃ��ł����B�i�����j

�c���@����ɂ��Ă��ݓc���̌���������]���B�Ȃ��H

�É�@��Ԃ̑_���́A�����̎g�p���Ԃ̉������B���� 40�N�A�����Ă�60�N�������̂��^�]��~���ԕ���60�N�ɏ�悹���Ă������ƂȂ����B�d�͉�ЂɂƂ��ė��v���o���̎Z�����P������ߓ��ɂȂ�B���ɁA���d�͖c��ȕ�������A�����o���A���Ԃ��Ƃ����X�g�[���[�ɂȂ��Ă��邪�A���̂��߂ɂ͓��d�̊����㏸���K�v���B���芠�H�̍ĉғ����ő�̖ڕW�ƂȂ��Ă���B

�c���@�����V�݂Ƃ������B

�É�@�Đ��\�G�l���M�[�͍����ĕs���肾�Ɛ������܂�A�����M���Ă���B

�c���@���E�Ƌt�s���B

�É�@�o�Y�Ȃ͂����ꌴ�������Ǝv���Ă����̂ŁA�{�C�ōĐ��\�G�l������Ă��Ȃ������B���̏؋��ɑ��d�����������Ȃ������B�ߋ�10�N���8�{�̑��d�Ԃ�����ƌ������A����10�N�������Ă����̂��B�������Ă���A�����������ōĐ��G�l�̗Z�ʂ��\���ł���悤�ɂȂ��Ă����͂����B�~�d�r����ӂ����B���E�ł͂ǂ�ǂ�ቿ�i�����A�e�X���̂��̂͌o�Y�ȖڕW�������B�������A�����Ȃ�ƁA�������v��Ȃ��Ȃ�A�o�Y�Ȃ����͉�Ђ����[�J�[������B�����錴�����g�������B��Ԉ��オ��ŊȒP�����炾�B�p�F���S�~������̎����B �i�����j

�c���@�����������̂ł��ꂾ���ɂ��ڂɂ������̂ɂˁB

�É�@�������_���ɂ݂̋L�����������Y��A�����A�s���������ɏ悶�Ă���B�����[�����y�^�[�����A�d�C�����l�グ���d�������Ă������ł����ƌ�����ƁA����͍���܂��˂ƁB���̂��߂Ɍ����������������S�A�ƌ�����ƁA�������炢�������ȂƁB�s�v���ł���B���̎��_�ł͂قƂ�ǂ̐l�������̓_�����ƌ����Ă����B�����O���i�������{�m���j�܂ŁB�i�����j

�É�@�ݓc�����ł��̃^�K���O��A���Ƃ��Ǝ����}����肽���������Ƃ�f���ɏo���Ă����B�ݓc���́A���_�����Ă���ƌ���߂���Ő����]�����Ă���B���c��|���̑��݂��傾�B

�c���@�������Ԃ������B���{�����̎��͔h�鏑�����䏮�Ǝ����o�Y�ȏo�g���B���䎁�ɂł��Ȃ��������Ƃ��Ȃ����c������ꂽ�H

�É�@���_�̕ω��Ɩ{�l�̎v������ł͂Ȃ����B�i�����j�ݓc���ɐ����Ċ��@���肵���o�܂����邩������Ȃ��B�ݓc���͓��c���Ɍ���ꂽ���Ƃ��������Ǝv���Ă���߂�����B�l�́A����͊ݓc���̗���͂�����Ȃ��������Ǝv���Ă���B

�c���@�l�̔F���ł��A�ݓc�������c���ɋ����M�����Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B

�É�@�i�����j��Օێ�w���Ȃ��Ƃ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A���{���ł��ł��Ȃ��������Ƃ�����Ă݂���B�����ƈ��{�I�ȂƂ����B

�c���@�v�́A���{�R���v���b�N�X�̗��Ԃ����B

�É�@������b�a�݂����Ȃ̂�������B���{��w�������[�_�[�Ƃ��ė͋������������������B�����⋭�A���o���Ă����̂��č��哝�̂��B�č��̗v���ɉ����Ĉ��ۑ�]�����������A��������ł����ݍ��B�������Ă��������A�ƁB�p�C�f���ɋ��������Ă��ꂵ�����ɉf���Ă���B

�c���@�ĉғ��A�g�p���������A�V�^�F�J���̐�ɉ������邩�B���̐����ł����Ɗj�����܂ł������˂Ȃ��H

�É�@����Ӗ�������ے�ł��Ȃ��B�����}���ɂ͈��S�ۏ�̊ϓ_����j����͕ۗL���Ȃ��܂ł����ł�����Ƃ����J���\�͂����͈ێ����ׂ����A�Ƃ������͂����������݂���B�i�����j

�c���@�m���ɁA���{���炪�i�č��Ƃ́j�j�V�F�A�i�����^�p�j�_��W�J�������Ƃ��������B�����A�ݓc���͍G�r����B�L���I�o�̐����ƂƂ��Ă����܂ōl���Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B

�É�@�G�r��Ƃ����Ŕ̖ڂ���܂��ŌR�g��]����������]���������B���������L����I����ɂ͂��Ă��邪�A������͓̂������B�L�����L�̕��a��������킯�ł��Ȃ��B�i�����j

�ݓc�����Ői���ہA�����Ƃ�����̐�����]���B�Éꎁ�w�E�̒ʂ肾�B�G�r����Ƃ����s���̂܂₩������ڊo�߂鎞���낤�B

�R�����g�F���̗\���ʂ�A���{�ȏ�Ɋ댯�Ȑ����Ƃł��B�������x����Ă��邵�A��}�͌��Č��ʐU��B���͂≽���������B�����A�Β��j�푈�̕Ж_��S�����{�l�̎p��������悤�ł��B

2396.�Ȃ��ݓc�͂��݂ǂ��낪�Ȃ��̂� 9/16

���㐔��͎G�����E10�����̋L���̂��Љ�����܂��B���|�t�H�̕������W���[�ł����A���e�i�E�X���j�ɕs���������邱�Ƃ������̂ŁA���͂����ς琢�E���u����̋��{�ׂ̈Ɂv�ǂނ悤�ɂ��Ă��܂��B

�����TV�ɂ������Γo�ꂷ�钩���V���ҏW�ψ��̍������q�̊�e�ł��B

�u�t�H�[�N�_���XDE��ԕa�v�ݓc�̂��݂ǂ���̂Ȃ��ɂ��āA����

�i�O���j���炪�E�ݓc���Y���� ����v�l�͂Ȃ��ǂ��ɂ��������Ȃ��B�[�܂�Ȃ��B

���{���A���O�̎��͈�����B�ӂ���͌����̂͂����ɗǂ��ꈫ������u���v������A�u��v���̂����Ă�������A�������Ƃ�܂��āu�����v���邱�Ƃ��ł����B���͎҂ƑΛ����Ă���A�����������G�������Ɠ��邱�Ƃ��ł����B

�u���݂ǂ��낪�Ȃ��v�u�s���g������Ă���v

�u�����l���Ă���̂��킩��Ȃ��v

���łɒ�ԉ������ݓc�]�B���ꂼ�ꂻ�̒ʂ肾�Ǝv���A�u���݂ǂ��낪�Ȃ��v���Ƃ����Ƃ���ʼn�������łȂ��̂Ƒ債�ĕς��ʋC�����邵�A�Ђ���Ƃ���Ƃ����ɂ͉������������A���̐[����肪�Ђ���ł���̂�������Ȃ��B���ށB���炭�͈��݉��f��A����� ���A�����ł��A�v�l��O�ɐi�߂Ă݂����B�Ƃ肠�����A�N�w�ҁE�ߌ��r��̂��̌��ق��肪����ɂ��āB

�u�����l�قǗF�B�Ƃ��ė���ɂȂ�Ȃ��B�����l�͐��̒��ƈꏏ�ɂ��炮��Ɠ����Ă����B�ł��A���}�͗���ɂȂ�B�G�Ƃ��Ă������Ƃ��Ă��ˁB���}�͂����̖@�����������Ă���B���ꂱ��̂��Ƃ����A���ꂱ��̂��Ƃ��o�Ă���Ƃ����ˁv(�w���{�l�͉����̂ĂĂ����̂��x�j

�ݓc���t���������ɒ��ڂ��ꂽ�̂́A�x���^�s�x���̎���ɑ���uDK�v(�u�킩��Ȃ��v�u⚂����Ȃ��v�Ɖ�⚂����l�̊����̍����ł���B�����V���̓��t��������̒����ɂ��ƁA�ݓc���t��DK��35���ŕs�x���i2 0%�j������A��c���F���t��29�����čō����L�^�B���̌�����炭��DK���s�x�����������B�D���ł������ł��Ȃ��[�ԓx��ۗ����Ă����l�����������̂ł���B

�������A���N�����̒����ł͎x����33%�A�s�x����54���ADK13���ŁA��������u��������t�v�ƂȂ����B �ŏ��̓]�@�́A�叟������N7���̎Q�@�I��B���{���̍������f�������Ƃ�A�����}�Ƌ����ꋳ��Ƃ̊W���e�������ƕ��͂���Ă���B

�����g���A���ʂȂ���ێ����Ă����ݓc���ւ̊��҂��A�����ł�����̂Ă��B���Ɋ��҂��Ă����̂��H���킸�����ȁA���{�E���������i�߂��G�Ɩ����f���鐭���A�����I�����f��`�I��������̒E�p�ł���B�܂���Ȃ�ɂ��u�����́v���L���b�`�t���[�Y�Ɏ̗����ˎ~�߂��̂�����A�٘_�Ɏ����X����A����ŏ\���ɐR�c����A���ꂭ�炢�̂��Ƃ͕��ʂɂ�邾�낤�Ǝv���Ă����B�v������A�����B

�Ƃ��낪�A�������߂���ݓc���̐U�镑���́A���{�E�������ƕς��ʕ������Ȃ��Y�B�\���Ȑ������Ȃ��A��x���߂���e�R�ł������Ȃ��B����ɁA���_����Ă܂Œf�s���������ł̊ݓc���̒��������܂�ɂ��܂�Ȃ��Ă̂��������B���̕����悤�ȃZ���t���ڂłЂ�����u���Ȃ��v�̌��т���������̂����A�u���Ȃ��v�ւ̎v������͋����قǂɓ`����Ă��Ȃ��B�ݓc���͐����ƂƂ��āA�厖�ȉ������������Ă���̂ł͂Ȃ����H

�i�����j

�펯�I�ȁu��l�v�́A���C�̂Ȃ��l��{��Ȃ��B�{��Ȃ����烂����������B���̃��������͂����ɔ��y���A�Â��Ȃ錙���ւƎp��ς��邱�ƂɂȂ�B�{��^�{�点��W�ł���܂��A���݂���������p�A�����������肪�����A���ꂪ�����I�_�C�i�~�Y���ɓ]�����邱�Ƃ�����̂�����ǁB���̈Ӗ��ŁA�����Â��Ɍ����Ă䂭�ݓc���͂�͂�A�����ƂƂ��Ēv���I�Ȍ��_������Ă���ƌ��킴��Ȃ��B

�i�����j

�ݓc���͂���t�H�[�N�_���X��x���Ă���̂��B�ǂ�Ȏ����B�����B�L�����v�t�@�C�A���͂�ł́A�I�N���z�}�~�L�T�[�B�܂����������Č^�ǂ���x��B���܂���������Ȃ��B���ȕ\�����������Ȃ��B��ɂ��Ă���̂͂��Ȃ��u���Ȃ��v���ƁB�y����߂��āA�����玟�ցB�l�ł���A����ł���A�ǂ�Ȏ肾���ĂƂ��B���͕ʂɃ��y�����Ƃ����e�Ƃ������킯�ł͂Ȃ��A�r�{�����ƂȂ�ł��A�ǂ��ł������̂��B

�i�����j

�����Ă����ЂƂA�����{���Ȃ���Ȃ�ɂ��厖�ɂ��Ă����u���a��`�v�̊���������x�f�������Ă���͂��Ȃ����낤���Ƃ����A����ɔ��ʁA�����������ʂ̊��҂����͎����Ă����B�Ƃ��낪��N12��16���A�G��n�U���\�͂ۗ̕L��h�q�\�Z�̑啝�����܂ށA���S�ۉ��֘A�O�������t�c���肳�ꂽ�B

�u�h�q�͂{�I�ɋ�������Ƃ������Ƃ́A�[�I�ɐ\���グ��A�퓬�@��~�T�C�����u������Ƃ������Ƃł��v

���{��w�̋a��P�������i���@�j�͍��N2���ɊJ���ꂽ �u�����f���N���V�[�u���v�ŁA�ݓc�������̉�̖`�������ɂ����āu���@�v�Ɍ��y�����̂́i�����j���݂̂ł��邱�ƁA����ɁA�u����v�Ƃ������z�͈�x����Ƃ��g���Ȃ��������Ƃɒ��ڂ��A�u������܂Ƃ��ȋK�͂Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�v���Ă�����A����Ƃ̐������Ɍ��y���Ȃ����Ƃ͍l�����Ȃ��v�Ǝw�E���Ă���B

���Ắu�G�r��ɂ͌��@�ւ̈���������v�u���ʁA������͉̂������邱�Ƃ��l���Ȃ��̂��������̗���ł͂Ȃ����v�Ȃǂƌ������Ă����ݓc���B�J���I�P�ł́u�푈��m��Ȃ��q�������v���u����͋���̉̂��v�ƌ����ĔM�����邱�Ƃ��������Ƃ����ݓc���B�픚�n�E�L�����I�o�̃n�g�h�ł���ƐϋɓI�ɃA�r�[�����Ă����ݓc�������܂�A�u���{���ł��o���Ȃ��������Ƃ����͂���Ă���v�Ƌ����Ă���Ƃ����ɐG���A�^�������ȕs�M�ƌ���������オ���Ă���B����܂Ō����Ă������Ƃ͂��������Ȃ����̂��H

�i�����j

�����炭�ݓc���ɂ́u�]���v�����Ƃ������o�͂Ȃ��B���������u�]���v�Ȃ錾�z�����Ă��Ǝ��́A�Ó��ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B�����Ď��́A�t�H�[�N�_���X��x���Ă��邾���Ȃ̂�����B�u�v�z�v��u��`�v�������ʎ҂Ɂu�]���v�͂ł��Ȃ��̂�����B

�i�����j

�s�}�ɂ����́A���@����ɍ��������u���a�v�u���v�u�j�p��v�́A�ݓc���̐����ƂƂ��Ă̔w�����Ȃ��v�z�Ȃ̂��낤�ƍl���Ă����B���{�������ł͒܂����ł͂�����āu���ӂ�v�����Ă���̂��낤�A�ƁB�������A����͑傢�Ȃ銨�Ⴂ�ł��������Ƃ��A���̓�N�̂����Ɏv���m�����B

�i�����j���N�O���ɃE�N���C�i��d���K�₵���ہA�[�����X�L�[�哝�̂Ɂu�K����������v�����B

�i�����j�^�ɕ��a������Ƃ������Ƃ́A�G�����W�Ȃ��A�u�푈�͈����v�Ƃ����n�_���猈���đ��𗣂����ɁA�E���Ɩ�����ꂽ�l�A���c�ɂ��E����䂭�l��������ڂ����炳���Ɏv�l�������邱�Ƃ��낤�B���̎p����������ۂ��Ƃ͎��ɓ������ǁA�����Ă�����A���߂ē��낤�Ƃ����ӎu�������Ă���A�펞���̎w���҂ɕK�����������Ƃ������z���o�Ă���͂��͂Ȃ��B

�i�����j

�挎15���A�S����v�ҒǓ����ł̊ݓc���̎����́A���{�E�����̂�����Ȃ�������N�ƂقƂ�Ǖς��Ȃ������B�A�W�A�����ɑ�����Q�ӔC�ɂ͐G�ꂸ�A�u�[�����ȁv�u�����̈Ӂv�̌�����Ȃ��A���{�����~�����H���𒉎��ɓ��P���Ă���B

��������Ǝ����͋����Ă����B���{�������A�ݓc���́u���ӂ�v�Ȃǂ��Ă��Ȃ������B�̂��̂��ƁA���Ɍ��₩�Ɂu�����āv�����̂��ƁB

�i�����j

�u���{�̎Љ�̂Ȃ��ň�Ԍ��G�̑傫���l�Ȃ̂ő�����b��ڎw�����v

�u�Z�Z����肽������v�u�Z�Z�ȎЉ�����肽������v�ł͂Ȃ��B�擪�ɗ����ƁA�͂������Ǝ��̂ւ̗����ȗ~�����܂�����A�Z�Z�͏���ł�����ł�����ւ��\�Ȃ̂��B

���������ԓx���A�ߌ��r��́u��ԕa�v�Ɗ��j�����B

�u���R��`�����s��Ύ��R��`�̖͔͓��Ă�R���A�R����`�����s��ΌR����`�̍Z�͓��Ă������悤�Ȑl�Ԃ��w���҂ɂȂ����B���������m���l���ǂ�Ȃɂ�����Ȃ����Ƃ������Ƃ��A�����푈�Ŋw�傫�Ȃ��Ƃ������v�i�w�푈���₵�����́x�j

�i�����j

�Z�Z�͊ݓc���̓�������͏o�Ă��Ȃ��B���{���������� �č���������A���̎��X�́u�搶�v�Ɍ����āA�u�͂��͂����v�Ǝ��������̂݁B�����q�����q�A�����ȂłĂ����܂��傤�[�B�ƂĂ��c�O�Ɏv���B�ݓc�����{���̈Ӗ��� �u�����́v�����A�s��ɐ�����l�����̐����u�搶�v�Ƃ����Ȃ�A���̍��̐��������悢�����ɓ]����\�����Ȃ��͂Ȃ������A�͂��A�Ȃ̂��B

�i�ȉ����j

�R�����g�F�薼��DE�̈Ӗ����悤������A�L�҂̕M�͂ŁA�ݓc�̓������ɂ߂ĕ�����₷���`���Ă��܂��B�܂���������A����ݓc�̖\���ɁA�������ǂ��Ή����ׂ����̃q���g�������Ă��܂��B����͍������i�����Ċݓc�����ɂ��C���ɂ����j�傫�Ȑ��ŁA�������ނ������₷���i�ݓc����ԁj�����ɁA�ނ�U������i����j���Ƃł��B�܂����߂Ƀ��x�����ȗL���҂𑗂荞�ނ��Ƃ��L���ł��B�����̐��������Ȃ����Ƃ��厖�ł��B���͂��}�͑S�����Ăɂ͂Ȃ�܂���B

�֘A�L���F�Ă��ݓ��F���R��n�݁B

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6475466

�R�����g�F�ݓc�͓��{��č��ɔ���n�������悤���B����͍��������ɂ��Ă͂ǂ����B

2397.�����͑I�����ǂ��l���Ă��邩 9/17

������A�G�����E10��������ł��B

�u�C�f�I���M�[���Ɛѕ]�����v�����ƈېV�ւ̓��[�̕ώ��@�������v����

2012�N�̎����}�ւ̐����Č��ȍ~�A10�N�Ԃō����I���͎��ɔ���s���Ă������A���̂��x�Ăɂ����Ď����A���^�}�͏��������߂Ă����B��吭�}���ɋ߂Â�����Ɨ\��������2000�N��Ƃ͑ΏƓI�ɁA2010�N��ɂ͗^�}���������悤�ȋc�Ȑ��鐭�}�͐��܂�Ȃ������B���̗l�́u�ꋭ����v��ԂƂ��]����A��}�D�ʐ��}���̕������c�_����Ă���B

�^�}����������Έ��肵�Ă���悤�Ɍ�������{�̐��}�V�X�e���ł��邪�A��}�͑傫�ȕω��̉Q���ɂ���B�����ւ̑R���͂́A����}�����������痣���W�U���J��Ԃ��Ă����B����}��2012�N�O�@�I�̑O�ɂ͕��A�I���ł���s�����B���̌�A�ېV�̓}�ƍ��������i�}�����}������̂́A��]�̓}�ւ̍������ōēx���A��������}�Ɓi���j��������}���������鎖�ԂɂȂ����B���̌�A ���}�͍������ʂ������̂́A�����ւ̍��������O���[�v�ɂ���č�������}�͑������邱�ƂɂȂ����B

����Ɠ����ɁA����}�̌�p���}�P�Ƃł͎����}�ɑR�ł��Ȃ����Ƃ͒@���ƂȂ����A2010�N��㔼�ɂ͋��Y�}���܂߂���}�ԘA�g���͍�����Ă����B�I���ɂ������}������2016�N�A2019�N�̎Q�@�I�ň��̐��ʂ����߁A��������}���g�g�݂���O�ꂽ���̂́A2021�N���I���ł�200�ȏ�̏��I�}��Ō��Ғ������s���Ƃ�����K�͂Ȗ�}���������������B�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊g��Ő����̕]�����h�炮���A�ꎞ�͎����}�̉ߔ������ꂪ�\�������Ȃǖ�}�ɂ͊��Ҋ������܂��������ʂƂ��ė����͋c�Ȃ��ނ��댸�炵�A���҂����悤�Ȑ��ʂ͓����Ȃ������B

�����A���̊Ԍ��������̂����{�ېV�̉�ł���B�n�搭�}���y�[�X�Ƃ���ېV�͂��悢��S�����}���ɐ���������B��}���}�̍������������A�����}�ɑR���鐭���I�����Ƃ��Ď�����ʒu�Â��悤�Ƃ��Ă���B

�{�e�ł́A�����̓��I�s���ɂ���2019-22�N�̐��_�����f�[�^�͂��邱�Ƃŗ����ƈېV�̌��݂̐��}�����ɂ�����ʒu�ɂ��Ė��炩�ɂ���B

�L���҂̖]�ސ��}�V�X�e��

����́u�����ꋭ�A��}����v��Ԃ�L���҂������i���]��ł���킯�ł͂Ȃ����Ƃ͐��_�������ʂ�������炩�ł���B���Ƃ��A�ǔ��E���勤�����_�����ł͎����}�ɑR�ł����}���K�ς��ǂ������J��Ԃ��q�˂Ă��邪�A�u�����v���v�Ɖ��銄���́A���肵�Ĕ������Ă���B�u�Ƃ��ǂ�������オ�N�������ق����������v�Ƃ����ݖ�ɂ��Ă��A���肵�ĘZ���� ���Ă���B

�����ŁA���̂悤�Ȗ]�݂������Ɋ��������ɂ͂Ȃ��ƗL���҂̖ڂ͂ǂ������₩�ł�����B�Ƃ����̂��A�u�߂������A�^�}�����}�ւ̐�����オ�N����Ǝv�����v�Ƃ�������ɂ��āA�u�v��Ȃ��v�Ƃ����̊����́A7-8�����ߑ����Ă���B�܂�A�����̗L���҂́A�����}�ɑR�ł���悤�Ȑ��}������i���邢�͐������j�A������オ�N�������ق����悢�ƍl���Ă������ŁA�����I�ɂ͎����A�������������������Ƃ�\�z���Ă���̂ł���B

�i�����j

���̂悤�Ɍ���ƁA����}���R�I�����Ƃ��Ė��m�ł�����2000�N��Ɣ�ׂ�ƁA�Ɛѕ]���̈����Ŏ�������Ƃ��̓��[�擊����ɂ��āA���݂ł́A���(�����ւ́j�R�I���������݂��A�L���҂͂��̂����̂ǂ���̐��}�ɓ���邩������悤�ȏɂ���Ƃ��l������B�ނ��됭���S���\�͂̕]���̋t�]�ɂ���āA�������邽�߂ɈېV�ɓ��[����Ƃ����p�^�[�����������Ă��邱�Ƃ��\���ł���B

�i�����j

�����́A�O�@�I�ł���ΐ����ᔻ�[�̎M�Ƃ��Ă��܂��@�\������̂́A�����ɁA�C�f�I���M�[�I�ȗ��R�œ��[�������i���邢�́A���ꂪ�ώR�ŕ[�����킪���j���}�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B�����ŁA�ېV�̓C�f�I���M�[���_���l�����ē��I������Ă��Ȃ����A�O�@�I�Ő����ᔻ�[�̎M�ɂȂ����B�܂��A�ېV�ɓ��[������l�X�́A�ېV�̐����S���\�͂ɂ����҂��Ă���B���̂悤�Ȑ��}�̓��[���J�j�Y���̕ώ������ݐi�s���Ă���B

���͌��ʂ���������̂́A��}�������o���������C�f�I���M�[���}�Ƃ��ėL���҂���F������A�����ᔻ�[�̎M�Ƃ��ĕ��L���L���҂ɃA�r�[���ł��Ȃ��Ȃ����\���ł���B�����ŁA�ېV�͐����S���\�͂̕]�����������Ă�����̂́A���̎M�Ƃ��Ď���đ������Ƃ܂ł͂܂������Ȃ��B

�i�����j

�������A����}��p���}�ɂƂ��Ă݂�A�����ɑR�����v�ȑ�֑I�����Ƃ��ėL���҂ɔF������邱�Ƃ́A���Ƃ����ꂪ�u����}�����̎��s�v�C���[�W��тт���̂ł������Ƃ��Ă��A���̂ǂ̐��}�ɂ��Ȃ��A�ł��d�v�Ȗ���}�̈�Y�ł������͂��ł���B�������A����A���̏d�v�Ȉ�Y�ł������̎肩�炱�ڂꗎ���Ă����Ă���B

�R�����g�F�����̕��͕͂�����₷�����A�I���̖{���ɐ荞�Ƃ܂ł͌����Ȃ��Ǝv���B��X�����[�s�����N�����Ƃ��A���}�����őI��ł����ł͂Ȃ��A�����̑��_�A���l�ρA���҂̐l���ȂǁA�l�X�ȗv�f���܂�ł���B�A���M�҂̓C�f�I���M�[�ƋƐтƂ���2�̕]�����ŕ��͂��Ă���̂ŁA���ǂ������̂͂�ނȂ��B������͖`���ŁA�������I�����ǂ������Ă��邩�𐔎��Ŏ��������ƂɁA�傫�ȈӖ�������ƍl���Ă���B

����������Ŏ��グ�����̂́A�����V���i9.16�j�̎А��ł��B

�ݓc�����̋��c�ւ̌����������������₢�����Ă��܂��B���ɓ��������ᔻ���Ă��锋���c�̓o�p���^�⎋���Ă��܂��B

�E���ʂ̈ӎv�͖{�����B

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15742775.html?iref=pc_rensai_long_16_article

�֘A�L���F����b�E��������4�����c�ړ_�B

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6475533

�R�����g�F�����甽���Ȃ���Ƃ͌����A�Ȃ��GHQ�͊ݐM��������ɂ����̂��B����Șc�A�������J�l���̍��ɂȂ����̂́A�č��ɂ��傫�ȐӔC������B���{�l�ւ̐l�����W�E�s�҂͌������������ł͂Ȃ��B�����ς��j���̂��B

�E���ꋳ���ǂ�������B��G�C�g�B

https://www.tokyo-np.co.jp/article/277797

�E�j��ł������Ă������̂ɁA�d�͕N�����Ȃ������킯�B

https://www.tokyo-np.co.jp/article/277581

�E�Ȃ����{�l�͒n���̑�a�ɂ킴�킴�˂����ނ̂��B

https://news.yahoo.co.jp/articles/9ce93a46a194ba5106013dc53ae08896ad6d986c

�E�S�Ă̌����͑��z�n�S��ɂ����āA�������̓Ɛ�I�ɋA������B

https://news.yahoo.co.jp/articles/2ab8d4b407eebd9d59f9c9bdb99f2e2dac855aa9

�֘A�L���F�n�ƉƂ̎����B

https://news.yahoo.co.jp/articles/77b1def32963628bd2c1c74825f184d1a0639656

�R�����g�F�W���j�[�Y�̌_�ł��B�n���͈�O�炵���B

2398.�ݓc�������炷�o�ϐ��� 9/18

����̑O�����͎G�����E10�����A�u�ݓc�����������炷�o�ϐ��ނ̃��J�j�Y���v���q������

����ҕ����̏㏸�͈ꎞ�I���ƁA������ق����������Ă���B

�����A2022�N�ɓ����ď���ҕ������オ��n�߁A���₪�ڕW�Ƃ��Ă���2������22�N4������14�J�����������A2023�N�Z���̏���ҕ����w����3.3%�B�H�i���������A����9.2%���̒l�グ���ƂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�A ���{����͕����㏸�͈ꎞ�I�ƌ����A�u�f�t����v�ł��� ��K�͂ȍ����g������Ƌ��Z�ɘa����葱���Ă���B���炩�Ȑ����j�]�ł���B������B�����߂ɁA���{�̓��f�B�A��ʂ��Č��R�Ƌ��U�������ꗬ���Ă���B

�i�����j

�܂��\�ڂ̉R���猩�Ă݂悤�B�i�����j���������Ԏ����ˑ����Ђǂ��v���C�}���[�o�����X�i��b�I�������x�j�̍����ł����B�����Ă��Ȃ����ŁA�����Ŏ��|�������������x�Ō��Z��]������������͂����Ȃ��B

�ł́A�ǂ����猈�Z��]�����o�Ă����̂��H22�N�x�\�Z�ł͐Ԏ������ʔ��s���ĉߋ��ő��11.76���~�� �\�����g�ݍ��B�i�����j�\�Z���x��A���Z��]�����Ђ˂�o�����̂́A����̃`�F�b�N�������Ȃ��\����ł��邱�Ƃ͖��炩���B�{���Ȃ�A����قǑ��z�̕s�p�z���o��̂ł���A�ŏ�����ł��邾���Ԏ����s�����ɕs��z���o���Ȃ��悤�ɂ���̂����B���̗\�����o�Ă����s��z���o�b �N�ɂ��āA�\�Z���z��139���~����7���~�������132���~�Ɍ��炵���Z��]�����o���`���Ƃ����̂ł���B

���܈�́A�u�����̔����I�㏸�v���N���Ă���Ƃ����R�ł���B�V���E�e���s�́A�A���̏W�v�i���ƒ��S�j�ł�3.58���Ƃ���30�N�Ԃ�̒��グ�����������Ƒ�X�I�ɕĂ���B�����A2023�N6���̎��������̓}�C�i�X1.6���ŁA15�J���A���}�C�i�X�������Ă���B���̃M���b�u�͉��Ȃ̂��H

�܂��A30�N�Ԃ�̉ݏグ���Ƃ������A30�N�O�̘J�X�g���̑g�D����24���ȏ゠�����B�Ƃ��낪�A���܂�16.5���ɂ����Ȃ��B3.58���Ƃ����f�グ���́A�~���ŏ������ƒ��S�̂��̂ł���A�J�Ԏ҂̂ق�̈ꕔ���J�p�[���Ă��邾���ł���B���J�Ȃɂ��A������Ƃ̕��ωݏグ����2.1���A���Ƃ̒��グ����6���ȉ��ɂ����Ȃ��B

����ɁAOECD�����̍Œ���������グ�����r����ƁA�i�����j�A���{�͖���6.5���A����0.7���ŁA���Ƃ�����1000�~���Ă�OECD���ς̎O���̈�����Ȃ��B�����i�����J������ł���B���������̊ԁA��i���̂������₾�������Z���a����𑱂��Ă���̂ŁA�ُ�Ȋ����A�s���Y�����N���Ă���B���̌��ʁA���Y�����҂Ǝ����Ȃ��҂Ƃ̊Ԃ̊i�����傫���g�債�Ă���B

�ŋ߁A�ݓc���t�́u�\���I���グ�v�Ƃ����X���[�K�����f���Ă���B�i�����j�������A��q����悤�ɁA���{�͈ꕔ�̉��̊�Ƃƌ���ŐV�����Y�ƍ\���̓]����W���Ă���̂ŁA�u�\���I���グ�v�Ƃ͒x�ꂽ�����^�Y�Ƃ̃��X�g����ɂ����Ȃ��B

��̑傫�ȉR�������������ƁA�ݓc�����̌o�ϐ���̖{���������Ă���B

���ɁA�ݓc�����̌o�ϐ���͖h�q��{�����ŗD��ɂ��Ă���B�܂�����i�h�q�����i�j�̐V�K�_��N�x���S�ɂȂ��Ă���B�i�����j���{�����ȍ~�A�h�t��̌�N�x���S�̌`��2013�N����2022�N�ɂ͕���w�����قڔ{�������Ă����B���̎��_�Ŗh�q��̑�GDP��1���̃V�[�����O�����Ȃ��Ȃ�A��C�ɑ�GDP��2���Ɉ����グ������Ȃ������̂ł���B ���ꂪ�A�y�m�~�N�X�̎������ړI�́[�ł���A�u��p�L���v�͌�t���̗��R�ɂ����Ȃ��B

��N�x���S�̕������Ƃ葱����ƁA�₪�Ėh�p����̎��~�߂��������ƂɂȂ�B�i�����j

�Ƃ��낪�A�ݓc�����͑I���O�ɖh�q���ł���������̂ŁA�h�q���ł�2025�N�ȍ~�ɌJ�艄�邱�Ƃ����߂��B���� ���߂ɑ��ɁA��ɏq���悤�ɁA�܂��Ԏ����Ɉˑ����đ啝�ɗ\������v�サ�Č��Z��]�����Ђ˂�o���B�i�����j�����đ�K�͗\�Z�Ƌ��Z�ɘa����𑱂��āA�ł̑�����}���ĕ�������̂ł���B

�Ƃ��낪�A��O�ɁA�C���t��������Ƃ錋�ʁA���������̓}�C�i�X�ɂȂ�A�Ƃ��ɒᏊ���҂قǁA�ٗp���s���Ȏ҂قǒ��グ���͒Ⴍ�Ȃ�A�i�����g�債�Ă����B����ɋ��Z�ɘa�Ńo�v�������̂ŁA���Y�i������w�J���Ă����B�����A�h�q��{�����ł��D�悷�邽�߂ɁA���q������܂߂��Љ�ۏ��ɂ��������Ȃ��Ȃ�B���ǁA�ݓc�����́u�V�������{��`�v�́A���z�d���̌��O�Ƃ͐����̐���ɋA�����Ă����B�����A���������o�ϐ�����ܔN�Ԃ��邢�͂���ȏ�������邱�Ƃ��ł��邾�낤���H

�i�����j�A�c����ɂ���������̏����t���L���邾���̔������́A�C���t���}�����ʂ͂قƂ�ǂȂ������B�ނ��됢�E�ŗB����Z�ɘa�𑱂��Ă��钆�ŁA �~�����i�߂ΐi�ނقǁA �O���l�����Ǝ哱�Ŋ����E�s���Y�����i��ł����B���o���ϊ�����33�N�Ԃ��3��3000�~��ɏ�銔�����N���Ă���A2023�N�O���Ŏ�s���}���V�����̕��ω��i��8800���~���Ă���B

�i�����j�����ċ������㏸���鉢�ď����Ɣ�āA���{�̋����ُ͈�ɒႭ�A�ɘa�}�l�[�ɂ��ӂ�Ă���A�������B�R�X�g�͒������Ⴂ�B���炩�Ƀo�v�����N���Ă���B���̏Ńo�v��������ƁA���{�o�ς͎��Ԃ��̂��Ȃ����Ղ������N�����댯���������D

���̓p�u���̕����ł͂Ȃ��B�����\�̔j�]�̃V�i���I�́A�Y�Ƃ̈��ނɂ���āA�����Ԏ��̖c�����������������Ȃ��Ȃ�o�H�ł���D

�i�����j���Ԓ��~�i�l���~����ъ�Ƃ̓������ہj�ƌo����x�̏Ŏ��i�f�Ս�������ъC�O�������v�j������A �c����������Ԏ�(���j�������ŏ������邱�Ƃ��ł���B�Ƃ��낪�A�l���~�̓R���i���t���ňꎞ�I�ɑ����Ă�����̂́A���q����ƂƂ��Ɏ����I�ɑ����邱�Ƃ͂Ȃ��B�����Ȃ�ƁA�o����x���Ԏ��ɂȂ�ƁA�C�O�����Ƃɗ���Ȃ��ƁA�����ō��������ł��Ȃ��Ȃ�B������ꂾ���ł������Ɍo�ϊ�@�Ɋׂ�킯�ł͂Ȃ��B�����A�C�O���o�Ƃ̓���������ō��ƒʉ݁i�~�j���������肳��鎖�Ԃ������₷���Ȃ�B�ň��̏ꍇ�A���炩�̑ΊO�V���b�N���_�@�ɂ��ăf�t�H���g�i���s���s)�������N�������B

���{�̋��Z�Ƃ͍��ۋ��Z�s��ʼn҂��͎͂ア�̂ŁA���[�}���V���b�N���Ɍ�����悤�ɊC�O�ŁD�o�v��������ƁA�����܂��o����x�͐Ԏ��Ɋׂ�D�i�����j

������22�N�x�̌o�O������9.2���~�ƑO�N�x�����11���~�������������A�����X�����~�܂邩�ǂ������܂�������Ȃ��B���{�o�ς̔j�]�V�i���I������Ɍ������邪�A��@���������ɂ́A�n�撆�S�ɃG�l���M�[�ƐH���̎����������߂邱�Ƃ��K�{�ɂȂ�B

�ݓc�����́A�u�����̕��j2023�v�ɂ�����GX�i�O���[���E�g�����X�t�H�[���[�V�����j��DX�i�f�W�^���E�g�����X�t�H�[���[�V�����j�𒆐S�ɎY�ƍ\���]����}���Ă��邩�̂悤�Ɍ�����B�������A���̐���͓������猴����������������}�C�i�ی��ȂǂŐ[���ȍs���l�܂�������Ă���B

�����̐l�X�ɂƂ��āA���{�̎Y�؈��ނ͓���I�Ɏ����ł��郌�x���ɂȂ��Ă���B���{�̈��i�Y���̈��ނ͐V�^�R���i�E�C���X�̗��s�ŘI�悵���B���{���[�J�[��mRNA���N�`������ꂸ�A���J�ȋZ�������͎��������ꂽ�u�u�[�������vPCR�����@����g�킸�A7��5000�l�߂��R���i���҂ݏo�����B

�G�l���M�[�]���̒x����������BEIA�i�ăG�l���M�[����)�ɂ��A���{�̍Đ��\�G�l���M�[�i�ăG�l�j�̔��d�䗦��199�J����58�ʂɒ�����Ă���B �ɂ�������炸�A���{��GX�́A���d�͂̒n��Ɛ�J���e������u���A60�N���Č������^�]���邱�Ƃ��ŗD�悵�Ă���B���̌��āA���I�ɔ��d�߂���Η͈ˑ����甲���o���Ȃ��ł���B

���������������i����̐�삯�Ƃ��āA���{�͕�����ꌴ���̉��Ɛ��̊C�m���o�����s�����B���̂��߂ɐ��{�͋��U�̏��𗬂��Ă����B���{�o�Y�Ȃ́A��������ALPS������ �͒�����؍��̌����̏������Ɠ����ł��邩�̂悤�Ɍ������A�����g�_�E���������̌�����ʂ����������ł���B�������ꂽ�^���N�̑����ɂ̓g���`�E���ȊO�̊j��i���Ƃ��X�g�����`�E����Z�V�E���Ȃǁj���܂܂�Ă���A�������K�v�Ƃ���Ă���B�ɂ�������炸�A�������̊j��̃f�[�^�̌��J�� �����Ɋւ��ċߗ���������������j�^�[�̐����Ȃ��B

�������A������ׂ�Ă��铌���d�͂������Ԃ����S���B�d�厖�̂������N�����Ȃ���o�c�ӔC����ؖ���Ă��Ȃ� �|�Y�]���s��ƂɌ������^�]��������A������������C�����肷�邱�Ǝ��́A���ɂ̈��S�_�b�ł���A�O�㖢���̃X�L�����_���ł���B���ہA�p�F�̋�̓I���ʂ��͂Ȃ��A���芠�H�����ɂ�����x�d�Ȃ�s�ˎ����݂�A���d�͂��łɓ����Ҕ\�͂������Ă��邱�Ƃ͖��炩���B���{���i�̍��ۓI�M�p�͒n�ɑ��Ă������낤�B

�ǂ��������B�܂��V�����������y�Ր��ǂ�{�i�I�ȎՐ��ǂɂ��Ēn�����̉������~�߂�B���Ƀg���`�E���͔�������12�N�ł���A48�N��16����1�ɂȂ�̂ŁA����܂ō����ӔC�������ĉ��������R���N���[�g�Ōł߂������⋐��ȃ^���N�Ȃǂŕۑ�����K�v������B�����͎��̂��N�����ƁA�������ԂƑ���ȃR�X�g��������̂��B

�^��GX�̂��߂ɂ͒n�撆�S�ɍăG�l�A�~�d�r�A�X�}�[�g�O���b�h�����邱�Ƃ��K�{�ł���B�����͋Z�p�I�ɂ͎����Ԃ�EV���ƃV���N������B���̂��߂ɂ͔����d�A���̂̏��L�������ɂ���đ��d�͉�Ђ̒n��Ɛ����̂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�i�����j

�܌�ɁA�V���R�����͌����Ė����������Ȃ����Ƃ�f���Ă������B�u�\�����v����v���u���Ɛ헪����v���K���ɘa�͌����ĐV�����Y�Ƃݏo���Ȃ������B����ł����s�����V���R��`���J��Ԃ����B���{�ېV�̉�����ł���B

�ېV�́u�g�����v�v�͏���u�\�����v�v��^���Ă���B�Ӑ}�I�Ɂu�G�v������Ē@���A����̌������̂悤�Ȑ�����W�J����B���́u���v�Ȃ����Đ����Ȃ��v�Ƃ����X���[�K���̉��A�h�q�I�������o�����B�����A���̃|�s�����X�g�I�Ȏ�@�͐��I�Ȃ����ŁA����̃��W�b�N�������Ă���B���ہA�X�����c��������A�ǂ̂悤�ɂ��Đ�������̂��͖��炩�łȂ������B

�ېV�́A���̍�����@�̐ӔC��J���g���ɓ]�ł��A�U�������B���̌��ʁA���s�����͐l����k���}���ɐi�߁A�|������������̃p�\�i���h疂���K�J�Ԏ҂������Ă������B����ɁA��d�s���̉����̖��Ŏs���Z�g�a�@�̔p�~��ی����̓��p����ی��Z���^�[�w�̊i�������s��ꂽ���ʁA ��Õ��������N���ăR���i���S���͓��{��ɂȂ����B

���ɂ������d�@���[�J�[������Ƃ������ɖ{�Ђ��ړ����Ă������B�{�������̐L�ї��͉����葱���A�S�����ς��������B����ɁA�R���i���S���͕n�����������A��s�s����ё�s�s�ߗו{���ɂ����č����X���������Ă���B���ł����͐����ی�����ł������A�l��������̃R���i���S�������{�ň��ł���B���ꂪ�u�g�����v�v�̎��ԂȂ̂ł���B

�ېV�́u�g�����\�v�͌o�ψ��ނ������炷�̂ŁA���܂�h��ȃC�y���g�Ől�X���ꎞ�I�Ɏ䂫���邵���Ȃ��B�ڋʐ����2025�N4���J�×\��̑�㖜����29�N�J�݂̃J�W�mIR�ł���B�����A��㖜����56�̍��E�n�悪���Ă�O���p�s���I���̌��ݐ\�����قƂ�ǂȂ��܂܁A���{�̃p�s���I���̌��݂��啝�ɒx��Ă���B���ݑ�͈�w�������A�f�Օی����܂߂đ��z�̌���S���u�ŋ�������v�������邱�ƂɂȂ�B����́A����Ɂu�g�����v�v�̋\�Ԑ���I�悳���邾�낤�B

������Ȍv��ɉ����āA���ݔ���Ɛl��s���ŃR�X�g���c��Ă���B���ƂȂ閲�F�� �Ђǂ����n�ՂŐV����790���~�̌��I���S�������Ă��邪�A ��ꌚ�ݔ���ł�����1250���~�������̂��A2020�N ��1850���~�ɂȂ�A�ŋ߂� ��2200���~�ɂȂ�ƕ� �ꂽ���A����ł��ނƂ͎v���Ȃ��B�ېV������Ă��邱�Ƃ� �u�g�����v�v�Ƃ͐����ŁA�u�ŋ�������v�ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�����āA�O���o�s���I�����s���݂��Ĕ�p������ł��Ȃ��ꍇ�Ɍo�Y�Ȃ��f�Օی���K�p����B��ꎩ���}���u����}�v�̈ېV��ŋ��ŏ����Ă���B�܂������̓������̔̌�������2300������ڎw���A���̂���1400�����̑O�������o�ϊE�Ǝ����́E���������700 ��������������B�ʂ�����USJ���������Ґ����m�ۂł���̂��B�ł��Ȃ������ꍇ�A�ŋ��̕��S��������ł������낤�B

�v����ɁA���ł̈ېV�̌o�ϐ���́u���s���f���v�Ȃ̂ł����āA������u�S�����v���邱�Ƃ͓��{�o�ϑS�̂�����ɗ��Ղ����Ă��������Ȃ̂ł���B

�R�����g�F���q�̘_���́A���Ɋ���ߑ��ŁA�Z���I�Ȗʂ͂���ɂ��Ă��A���Ɉ߂𒅂��ʂƂ������A���̓�������K���Ȃ��|���l�́A�Ɣn�V��̎��㌀�����Ă��邩�̔@���ł���B�Ƃ���ŁA�Ō�܂œǂ�ŗN���オ��̂́A��̈ېV�Ƃ����c�͉̂���ڎw���āA�ǂ�Ȑ������O�ő呛�����J��L���Ă���̂��A�F�ڂ킩��Ȃ��Ƃ����^��ł���B���ɒN���A���͉��炩�̒c�̂����݂��Ă���A���̈ӎv�œ����Ă���̂��낤���B���̂������炸�A���������肩�łȂ����}�����̗͂����Ƃ������́A���������ɒ��ڍЖ�i�l�Ёj���~���ė��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B�Ⴆ�A�����}������������킵����A�������Ȃ��ېV�͈���肷�邱�Ƃ��e�Ղɗ\�z�����B

���܍������^�ɕK�v�Ƃ��Ă���͎̂O�S�㌾�̌��m���ɁA���ʂ��痧����������m�͂ƋC�͂���������x�����Ș_�q�ł��B�c�O�Ȃ��烁�f�B�A��TV�ǂ��A�Ɛ��Ƃ̑O�ɂ͖��͂ł���A�Љ�`�̎��҂ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����Ƃ��A�W���j�[�Y�̖��ł����炩�ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ����������̂́A�l�A�����N�ɂ��u�x����K�v���Ȃ��A�����S�⎩�Ȏ咣�Ɏ����Ȃ��A�ǓƂȃt�@�C�^�[�Ȃ̂ł��B�A������̓l�b�g��̉ߌ��Ȕ����ŁA���݂��A�s�[�������������̎��̕]�_�Ɓi�|�\�l���܂ށj�̂��Ƃł͂���܂���B

�E���t�x����25%�B�Œ�^�C�B

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6475683

�E�ݓc�u�������߂ė~�����v51%�B�����V���B

https://mainichi.jp/articles/20230917/k00/00m/010/087000c

�R�����g�F�Ƃ��Ƃ������܂ŁB�ł��{�l�ɂ͂��̗��R�͕������Ă��Ȃ��Ǝv����B

2399.�@���̕ώ� 9/14

�@���ɂ����I���������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��������������Ȃ����A�ŋߋ����A�@���̕ώ���\���������Ă��܂��B�]�菑�������͂Ȃ��̂ł����A�O���ĊJ���ɂ��ẮA�O��s���Y�́A�ڐA���܂߂āA�Ȃ�ׂ������̎����c���ƌ����n�߂Ă��܂��B�Ƃ��낪������l�̓����ҁA�����@���c�̂���́A�����Ɉꌾ�̐���������܂���BNH�j���܂߁A�܂������Nj����郁�f�B�A���Ȃ��B�ĊJ���œ�����y�n���p���̗��v�́A�N�̎�ɓn��A�܂�����ɑ���ېł͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B�ŏ��Ɉꏏ�ɖ�A�����M�S�ȐM�҂⍑���̋C�����ɁA�@���c�̂͂ǂ����������Ȃ̂��B�N���A������낤�Ƃ͂��܂���B

�����������{�̏ƁA�ȉ��ɏq�ׂ�A�C�O�Ŋg�傷��V���@�����܂߁A�@�����̂��ώ����A�{���̓����O��A�܂����ʓI�ɐl�ނׂ̈ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂��B�@�����^�u�[�����邱�Ƃ��댯�Ȍ��ʂ��������Ƃ�����B���ꂪ���ꋳ���A���̑��̐V���@���i�����n���܂ށj�̖\���̔w�i�ɂ�����̂ł��B�܂��펞���ɁA�@�����ǂ̂悤�Ȗ������ʂ������̂����U��Ԃ�K�v������܂��B�g�߂ȗ�Ƃ��āA���̎����܂߂āA���ꋳ������̋]���҂Ƃ����������A������x�A��X�͌������ׂ��Ȃ̂ł��B�ŋ߂ł̓��V�A�c����^�����鋳�c������܂����B����͕K�������v�[�`���̃E�N���C�i�N�U���m�肷�邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂�������Ȃ����A��������������B�l�Ԃ�s�K�ɂ���@���A��M�҂̑��݂����S�ے肷��@���Ȃǂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł�

�E�T���^�E���G���e�̐M�ґ����B

https://www.jiji.com/jc/article?k=20230912044965a&g=afp

�R�����g�F�ٗl�����A�V���@���Ƃ������Ƃ炵���B���ꂾ�������~�ς����߂�悤�ɁA�l�Ԃ��ǂ��l�߂��Ă���̂�������Ȃ��B����ŁA�g�����v�x���҂̃L���X�g��������`�ƌ����A�J���g�ɉ߂��Ȃ����ꋳ��ƌ����A�ٌ`�ʼnߌ��ȏ@�h���M�҂��͂����݁A���|�ƓG���S��������A���鎞�͋��i�����D����B���҂̑��݂�ے肵�A���_�𑩔����A��{�I�l���������W����B���E�͑�ЊQ�Œɂ߂����Ă��邪�A���_���E�ł��ЊQ���N���Ă���̂ł͂Ȃ����B�l�S���r�p���A�N�w�����ꏊ�������A�l�Ԃ��o�ϓI�Ȗʂɗ��܂炸�A���_�̖ʂł����ˍۂɗ��������B�@�����������A����ׂ��p�i���̋~�ρj�ɗ����߂邱�ƂŁA�l�ԁi�܂��͐l�ށj���~�����@������̂ł͂Ȃ����B

2400.�^���}���ߐ� 9/19

����͒����V���i9.18�j�̃I�s�j�I���A�L�҉���u�����łɐV�Z�胋�[���A�Œ莑�Y�ł��������ĂȌ`�Ɂv���Y�V����B

�m�n�⌚���������Ă���ΌŒ莑�Y�łN�A�[�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�S���Ȃ����e����������p���ꍇ�́A�����ł�������B�i���̌Œ艻�h�~�Ȃǂ̊ϓ_����A���Y�ɉ����ĕ��S���Ă��炤���̂��B

�����A�s���̓y�n�⌚���̕]�����@�����ۂ̉��l��K�ɔ��f���Ă��炸�A�s�������Ǝw�E����Ă���B�u�^���}���ߐŁv�ƌĂ�鑊���ł̌y����@�����s���Ă���B

�^���[�}���V�����̍��w�K�͒��]�̗ǂ��Ȃǂ���A��w�K��荂�����������B�����ɂ���Ă͓����L���ł��A���疜�~�̍�������B�Ƃ��낪�A�������̕]���͎��ۂ̉��i�������B

����ɖڂ������x�T�w�̍���҂炪�A�����Ń^���}�����w������P�[�X���������B

�}���V�����̑����ł́A�y�n�ƌ����̕]���z�̍��v�z���ΏۂɂȂ�B�y�n�͍��Œ������\����H�����Ōv�Z����B�~�n�S�̂̕]���z���e�˂̎������Ŋ���A���w�K�ł���w�K�ł������̖ʐς������Ȃ瓯���]���z�ɂȂ�B

�����ɂ͌Œ莑�Y�ł̕]���z���g����B1���S�̂̉��i���A�K�w�ɊW�Ȃ��e�˂̐�L�ʐςɉ����Ċ���B�H�����͌����n���̖�8���ɗ}�����Ă���B���Y�́u���k���ʁv���˂���āA������s���Y�ɕς���x�T�w���߂��B

���Œ��̕��͂ɂ��ƁA�}���V�����̎s�ꉿ�i�ɑ��鑊���ŕ]���z�̊����̕��ς�2018�N�ɂ͖�43���ɉ��������B�v�Z���6���߂����Y�̈��k���ʂ����邱�ƂɂȂ�B����ɑ��A��ˌ��Ă̕��ς�2018�N�ɖ�60���������B

�i�����j���������܂��A���Œ��͊K���Ȃǂ���������V���ȎZ�胋�[��������B ���N��1��1���ȍ~�ɑ����②�^�Ŏ擾�������̂ɂ��ēK�p����\�肾�B�V���[���̕]���z�́A���_��̎s�ꉿ�i��6���ȏ�ɂ���Ƃ����B

�^���}���ߐłւ̑�͐i�ނ��A�����Ȃɂ��ƌŒ莑�Y�ł̌����̕]�����@�͕ς���\�肪�Ȃ��Ƃ����B

�i�����j�����̑傫����\�����ς��Ȃ���A���{���ǂ��ł������Ƃ��ē����B�n���̎��v�����Ⴂ�r�����A�s�s���̗D�Ǖ����Ɠ��������ɂȂ�̂��B

�i�����j�[�Ŏ҂̔[���������߂邽�߂ɂ��A�����ł킩��₷���]�����@�����߂���B

�R�����g�F�q���Ɏc����悤�Ȏ��Y�̎������킹�ȂǂȂ������Ƃ��ẮA�v����ɐ��Ԃő�����Ă���^���}���ߐł̉����邩�𗝉����������������ł���B�����������\�N���o�ĂX���������A���C�����đւ����o�����A�y�n�̌������Ȃ������ɁA��������z���_�o�́A�{���r�[�Ȏ��ɂ́A���ꗝ���ł��Ȃ��B�ł������܂ł��ēs�S�ɏZ�݂����l������ȏ�́A���������s�ꂪ�`�������̂��d�����Ȃ��̂��낤�B�A�����̋L����ǂ�ŁA�^���}���ߐłȂ��i�́A�Z�R���ɐ�債���B�x�T�w�Ȃ璷�҂炵���A���߂Đ��X���X�Ɛŋ����炢�����Ɛ\���グ�����B

/